শ্রুতিমধুর - ৬

আগের পর্বে

‘আমি মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানিনে মা’। কালিপুজো আর এই গান যেন সমার্থক হয়ে গেছে। বহু শিল্পীই কণ্ঠ দিয়েছেন এই গানে। কিন্তু পান্নালাল ভট্টাচার্যের গাওয়া এই গানটির কোনো বিকল্প নেই। তবে আশ্চর্যের বিষয় প্রায় সমস্ত ইউটিউব ভিডিও কিংবা কিংবা রেকর্ডেই গানের স্রষ্টার কথা উল্লিখিত নেই। লেখা প্রচলিত। লিখেছিলেন দিলীপকুমার রায়, রজনীকান্ত সেনের দৌহিত্র। তবে ইতিহাস থেকে যেন মুছে গেছে সেই নাম। সম্ভবত আশির দশকেই।

ক্লাস ওয়ান পর্যন্ত মা-বাবার হাতে গড়া ইস্কুল ‘শিশুতীর্থ’-তে পড়ার পর ভর্তি হয়েছিলাম ভগিনী নিবেদিতা স্কুলের প্রাইমারি সেকশনের ‘সিনিয়র’ ক্লাসে। নার্সারি আর কেজি পেরোনো, সিনিয়র না তো কী! ‘দ্বিতীয় শ্রেণী, বিভাগ-ক’ লেখা ব্যাগ, বই, খাতা, বোতল ইত্যাদি বাগিয়ে গম্ভীরভাবে সেই নতুন ক্লাসে যেতে আরম্ভ করলাম। এতদিন বাড়ির নিচতলা থেকে ওপরতলায় গেলেই স্যার আর দিদিমণিদের জগতে এবিসিডি, তিন চারে বারো, শেয়াল আর কুমিরের গপ্প- এসবের মধ্যে ঢুকে পড়া যেত। এবার তো একটু দূরে যেতে হচ্ছিল। অন্য বাড়ি, অন্য মানুষজন, অন্য সহপাঠী। মোটে মন টিকছিল না। বন্ধুবান্ধব জুটেছিল বেশ ভাল সংখ্যায়। কিন্তু থেকে থেকেই মন-টন ডুকরে উঠত বাড়ির কথা ভেবে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে একটা কচুরিপানাভাসা ডোবা (ডোবাই বোধহয়, ভাল মনে নেই) দেখতে পাওয়া যেত, কেবলই মনে হত লাফ মারলেই পালিয়ে যাওয়া যাবে। সেই খুদে ক্লাসঘরে বেজার দিদিমণির ‘মুখপানে চেয়ে দেখি’, আর ‘ভয় হয় মনে’, পড়া না পারলে সদ্য হওয়া বন্ধুদের সামনে কী অপমানটাই না হবে! মাঝেমাঝে ক্লাসের বাইরে কান ধরে বেরিয়েও পড়তে হত ওই অপরাধেই। গোটা তিন বছরের সেই জীবনের ফালিটায় সবচেয়ে সুখের জায়গা ছিল গানের ক্লাস আর সকালবেলার প্রার্থনাসঙ্গীত। স্কুল যাবার ভয়ানক অনিচ্ছে সত্ত্বেও ওই প্রথম কয়েক মিনিট আমার বড় প্রিয় ছিল। কারণ, সেই স্কুলে সপ্তাহের একেকদিন একেকটা গান গাওয়া হত। মঙ্গলবার ‘বলো বলো বলো সবে’, বুধবার ‘হও ধরমেতে ধীর’, বৃহস্পতিবার ‘তুমি নির্মল করো’, শুক্র অথবা শনিতে জাতীয় সঙ্গীত। ভাবা যায়? এই এতগুলো ভাল ভাল বাংলা গান আমাদের মত খুদে মানুষের দল শিখে-টিখে একসুরে গাইতাম!

সবথেকে কঠিন গান ছিল সোমবারের গানটা। কাঠিন্যটা সুরে নয়, কথায়। বেশ লম্বা গান, আর প্রচুর খটমট কথা, কিন্তু বিন্দুবিসর্গ না বুঝলেও বলতে খুব ভাল লাগত। এখন দৃশ্যখানা ভাবলে বড়ই কৌতুক হয়- লাইন দিয়ে দু ফুট-তিন ফুটের জনা পঞ্চাশ প্রাণী ঝুঁটি নেড়ে, ঘাড় চুলকে, একটু সামনের বন্ধুকে চাঁটি মেরে গাইছে; অনেকগুলো ভিতু-রাগী-কাঁদোকাঁদো-মেজাজি-ফাজিল মুখের বিচিত্র সমাহার থেকে বেরিয়ে আসছে শব্দগুলো--

ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে, রবি-নন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে,

শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।

হৃদিকন্দর-তামস-ভাস্কর হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,

পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।।

বাংলা ভাষার ব্যাপারে আমি সেই বয়সের পক্ষে যথেষ্ট এঁচোড়ে-পাকা ছিলাম, ফলে শরণাগত, তামস, অঙ্কুশ, রিপুসূদন- এগুলো মোটামুটি বোধ্য হলেও পরব্রহ্ম, হৃদিকন্দর, কুলকুণ্ডলিনী, ত্রয়তাপ—এইসব সাংঘাতিক শব্দবাণে ঘায়েল না হবার মত শক্তি তখনও হয়নি। তবু, কোনো এক মায়াবী টান ছিল এ গানে। সুরও বদলায় না, লয়টাও বিশেষ উথালপাথাল করে না, কোনো মজা-টজাও নেই, অথচ গাইতে শুরু করলেই চারদিক শান্ত হয়ে কেমন ঠাণ্ডা চাদর জড়িয়ে দিত গায়ে।

আরও পড়ুন

স্কুল পড়ুয়ারাই শিক্ষক-শিক্ষিকা, ফোনে-ফোনেই পড়াশোনা চলছে লাদাখের গ্রামে

রিপু-সূদন-মঙ্গল-নায়ক হে, সুখ-শান্তি-বরাভয়-দায়ক হে,

ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।।

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে, গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে,

চিত-শঙ্কিত-বঞ্চিত-ভক্তিধনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।।

‘হও ধরমেতে ধীর’ কার লেখা, ‘তুমি নির্মল করো’ কে বেঁধেছেন, এসব বোধহয় জানার তেমন ইচ্ছে হয়নি তখন, ফলে পরিচয়ও গড়ে ওঠেনি তাঁদের সঙ্গে। ‘ভবসাগর’-এর স্রষ্টাকেও একই কারণে চিনিনি। অনেক পরে জেনেছি, এই বিখ্যাত গান লিখেছিলেন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

আরও পড়ুন

‘আমার’ ‘আমার’ বলতে লাগে লাজ...

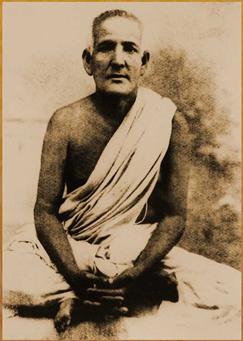

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ জীবনের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ। গৃহী ভক্ত। ১৮৪৪ সালে যশোরের জগন্নাথপুরে জন্মেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। জন্মের পরপরই বাবাকে হারান। উপার্জনক্ষম পুরুষের অভাবে তাঁদের পরিবার কিছু বিপর্যস্তই ছিল। ১৮৭৮-এ মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে মারা যান দাদা সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, রবীন্দ্রপূর্বযুগে বিহারীলাল-অনুসারী বাঙালি কবিগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ এই নামটি কিঞ্চিৎ বিস্মৃতই এখন। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর ‘মহিলা’ কাব্যের নাম যদিও বেশ উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সুরেন্দ্রনাথকে হারিয়ে মজুমদার-পরিবার সত্যিই দিশেহারা হয়ে পড়ে। এরকম সময়েই যুবক দেবেন্দ্রনাথ আসেন কলকাতায়। বন্ধুমুখে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জানতে পেরে সেখানে আসেন, দেখা পান কাঙ্ক্ষিতের। গুরু বলে স্বীকার করে নেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে আস্তে আস্তে শুরু হয় সাধনা। যদিও গার্হস্থ্যকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে সন্ন্যাসজীবন তিনি গ্রহণ করেননি। ১৮৮৫-তে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যান্য বেশ কিছু ভক্তের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। তবে বড়ই কম ছিল সেই সাহচর্য-সময়। ১৮৮৬-তেই প্রয়াণ হয় রামকৃষ্ণদেবের। সেই সময়েই বরানগর মঠ তৈরি হয় মূলত বিবেকানন্দের নেতৃত্বে। গুরুর মৃত্যুর পর নিয়মিতভাবে বরানগর মঠের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন দেবেন্দ্রনাথ। যোগ রাখেন কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের সঙ্গেও।

আরও পড়ুন

জীবনে বাদল ছাইয়া

পাগড়ি ও রুদ্রাক্ষ পরিহিত স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর বাঁ হাতেই দাঁড়িয়ে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

পাগড়ি ও রুদ্রাক্ষ পরিহিত স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর বাঁ হাতেই দাঁড়িয়ে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

দেবেন্দ্রনাথ ১৯১১-তে প্রয়াত হন। যখন এইসব গান তিনি লিখছেন, তখন ‘রবিবাবুর গান’ বলে একটা ব্যাপার কিন্তু এক বিশেষ শ্রেণীর বাঙালির কাছেই কেবল গৃহীত, বাকি সর্বস্তরে একেবারেই চর্চিত নয় তা। রামমোহনের ধ্রুপদাঙ্গ ব্রহ্মসঙ্গীত বা রামনিধি গুপ্তের টপ্পাঙ্গ লঘুসঙ্গীত- আলাদা আলাদা কক্ষে স্বীকৃত। বাঙালি শ্রোতার কাছে সহজ, প্রত্যক্ষ অথচ ভাবগভীর রূপসচেতন গানের অভাব ছিল বলেই মনে হয়। খুব নির্দিষ্টভাবে এই গানটি সেই অপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে আবাদ করে গেছে, হয়ত অসচেতনেই। গার্হস্থ্যধর্মের ভিতর থেকেই দেবেন্দ্রনাথের এক অনাবিল ভক্তি উঠে এসেছিল। এই গানে তারই প্রতিফলন। লঘু-গুরু উচ্চারণের ধ্রুপদি ‘সংস্কৃত’-গন্ধ এতে আছে, যে কারণে দীর্ঘস্বরে ‘সা-গর’, ‘কা-রণ’, ‘সূ-দন’, ‘দী-নজনে’, ‘গতিহী-ন’, আর যুক্তব্যঞ্জনে ‘কন্-দর’, ‘রক্-খক’—এইরকম উচ্চারণ করতে হয়। এই গানকে রোমান হরফে লিখে দেখুন, বাংলা গান বলে মনে হবে না, ঠিক যে পদ্ধতিতে ‘বন্দেমাতরম’ বা ‘জনগণমনধিনায়ক’ বাংলা-অবাংলা মিশ্র উচ্চারণে গাওয়া যায়, এ গানও তেমনই। কিন্তু এর সুরের জালটি একান্তই সিধে, কোনো প্যাঁচ-পয়জার নেই। মোট আটটি যুগ্মক বা কাপলেট রয়েছে গানে, প্রতিটিই এক সুরে। মাত্র চারটি কর্ডেই খেলে যায় এর সুর; যদিও সূচক-স্বর (‘ভবসাগর’-এর ‘ভ’) ও উপসংহার-স্বর (অর্থাৎ, ‘দীনজনে’-র ‘নে’)-এর মধ্যে কোনো একটিকে ষড়জ ধরতে হয়, নাহলে স্বরমালা আলাদা আলাদা হয়ে যায়। আমরা দ্বিতীয়টিই ধরছি। আশাবরী অঙ্গের এই গানের স্বরের ওঠাপড়া সপ্তকের কয়েকটিমাত্র স্বরে সীমাবদ্ধ, একটিমাত্র বড় মীড়ের (ষড়জ থেকে পঞ্চম) ঢেউ ছাড়া সমস্ত গানই ছোট ছোট সিঁড়িভাঙা সুরে চলতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার সঙ্গীতকার হিসেবে বাঙালির কাছে গৃহীত নন, কিন্তু এই সহজ-সজল সুর বাঙালি মনকে এখনও, প্রায় দেড়শো বছর পরেও নিবিড় শান্তির ছায়া দেয়।

আরও পড়ুন

‘মুখে মুখে ফেরা মানুষের গানে’...

একথায় আরও প্রতীতি জন্মেছে, যখন দেখেছি, বাড়ির এক ক্ষুদ্র সদস্যকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে আমার মা অত্যন্ত নিচুস্বরে, প্রায় গুঞ্জনের মত গাইছেন এই গান।

তব নাম সদা শুভ-সাধক হে, পতিতাধম-মানব-পাবক হে,

মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।

জয় সদ্গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে, ভব-রোগ-বিকার-বিনাশক হে,

মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।

আর সেই ছোট্ট মানুষটি তার গোলগোল চোখ একটু একটু করে বন্ধ করছে, ‘আঁখিপল্লব নেমে আসে ধীরে আঁখিপল্লবছায়’- এই অনন্য কাব্যকে যেন মূর্ত হতে দেখছি। সে তো জানে না ‘গুরু’ কে, ‘দীনজন’ কে, আর সে ‘পতিতাধম’ কিনা, এ নিয়ে তো একেবারেই দুর্ভাবনা নেই তার। অথচ, অবলীলায় তার শ্রবণে ঢুকে পড়ছে এইসব শব্দ-সুর। তার অচেতন সত্তা হয়ত অনুভব করছে, গুরু তিনিই, যাঁর আশ্রয়ে শুদ্ধি আর শান্তি মেলে, তাঁর বিরাট ছড়ানো ডানার তলায় একইসঙ্গে সম্ভব হয় বিশ্রাম আর উত্থান, গুরু হয়ে থাকেন ভরসার মুখ। গুরু তো একেকটা অস্তিত্বের জন্ম দেন, তাই ‘মায়ের মতই ভাল’ সব মানুষদেরই ‘গুরু’ বলে জানবে সে। পড়তে আসা আর পড়াতে আসার মধ্যে ‘ভরসা’-র সেতুটা ওই সা থেকে পা-এর ভিতরের সেতুর মতই সহজ হয়ে থাকবে।

আরও পড়ুন

‘সুর কী সর্বনাশা’!

Powered by Froala Editor