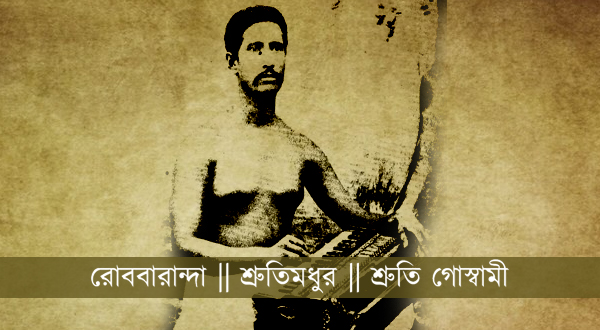

শ্রুতিমধুর – ৭

আগের পর্বে

“ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে... গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।।” একদম ছোটবেলায় স্কুলে প্রার্থনাসঙ্গীত হিসাবেই পরিচয় এই গানের সঙ্গে। তবে অনেক পরে গানের স্রষ্টার ব্যাপারে জানা। লিখেছিলেন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। কলকাতায় এসে তিনি রামকৃষ্ণদেবকে গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। তবে সহচর্য পেয়েছেন খুব কমই। তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত, রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত, রামনিধি গুপ্তের টপ্পা সমাজের বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই গানই প্রথম সর্বজনীন হয়ে উঠেছিল বাঙালির জীবনে। সৃষ্টির দেড়শো বছর পরেও আজ তাই সকলের কাছেই পরিচিত এই গান।

এই দেহটা তো নই রে আমি

নইলে ‘আমার দেহ’ বলি কেমনে

তবে দেহ ছাড়া কিছু তো আছে,

ও-যা যায় না পুড়ে, দেহ-নিধনে।

রজনীকান্ত সেনের এই গান শুনে ভারি হেঁয়ালি লেগেছিল, প্রথমবার কথাগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে হোঁচটও খেয়েছিলাম তাই। দেহ আমি নই, তা নইলে আমার দেহ কীকরে বলি—এর অর্থ কী? উচ্চারণে তো আর ইনভার্টেড কমা বোঝানো যায় না, তবে উদ্ধৃতিবদ্ধ শব্দ দুটি ছাপার অক্ষরে দেখার পর ক্রমশ ওই যাকে বলে ‘বাচ্যার্থ’, তা খানিকটা বুঝতে পারি। কেবল দেহের সীমায় নয়, তার বাইরেও, বা হয়ত তার গভীর অন্দরেই আরও এক অস্তিত্ব আছে, যা অবিনশ্বর। তার জন্ম হয় না, মৃত্যুও হয় না, এর উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই, এ বস্তু নয়, বস্তুর ওপর নির্ভরশীলও নয়, লয় নেই, ক্ষয় নেই। ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে...

শ্রীমদ্ভাগবতগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই শ্লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে এই গানের বাণীর। গীতার দর্শনের সঙ্গে অবধারিতভাবেই পরিচয় ছিল রজনীকান্তের। বৈষ্ণব পরিবারে গীতাপাঠ কর্তব্য বলেই বিবেচিত। রজনীকান্তের বাবা গুরুপ্রসাদ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন, নিজের পরিশ্রমে বৈষ্ণব পদ সংকলন ‘পদচিন্তামণিমালা’ প্রকাশ করেন। জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথ ছিলেন শাক্ত। সেকালের পারিবারিক বন্ধনে দুই ভাইয়ের আজন্ম সখ্য এতোটাই অটুট ছিল যে দাদার খারাপ লাগছে জেনে ‘পদচিন্তামণিমালা’-র পর ‘সতীবিলাপ’ নামে শক্তিবিষয়ক গ্রন্থও লিখে ফেলেন গুরুপ্রসাদ। রজনীকান্ত যখন ধর্মসঙ্গীত লিখেছেন, বৈষ্ণব-শাক্ত দুই ভাবই প্রভাবিত করেছে তাঁকে। বাংলার ঘরের জিনিস আগমনী-বিজয়ার গান; উনিশ শতকের বাঙালি গীতিকবি বা কাব্যগীতিকারেরাও অনায়াসে এই ধারাটি ব্যবহার করেছিলেন। মধুসূদন-গিরিশচন্দ্র-নজরুলের মতই স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদায় রজনীকান্তও আগমনী-বিজয়ার গান বেঁধেছেন। মৃত্যুর পরে ১৯১০-এর অক্টোবরে এইসব গানগুলি নিয়ে ‘আনন্দময়ী’ প্রকাশিত হয়। আর এই মাতৃরূপের পাশেই তাঁর গানে বারবার ‘হরি’-র উল্লেখ পাই, যিনি দয়াল, দয়াময়, করুণাময়। রজনীকান্ত তাঁর সঙ্গীতবোধে একইসঙ্গে জারিত করেছেন মধুকানের সুর, কীর্তনের সুর, রামপ্রসাদী সুর, কাঠামোয় থেকেছে বেহাগ-বিভাস-ভৈরবী-পিলু-বারোঁয়া-ঝিঁঝিট-মল্লারের মতো উনিশ শতকের জনপ্রিয় স্বরবিন্যাস, তাল হিসেবে এসেছে কাওয়ালী, ঠেস্ কাওয়ালী, আড়াখেমটা ইত্যাদি।

কিন্তু আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রগাঢ় প্রজ্ঞা বা জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নেই তাঁর কথায়। তাঁর উচ্চারণে নেই নাগরিক এলিট সমাজের পালিশ। তাঁর সত্তা বোধহয় তুলনামূলকভাবে স্থানীয় গন্ধ আর সাবেকি চর্যাকেই বেশি গ্রহণ করেছিল। সে যুগের বিমিশ্র ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক চলনের মধ্যে উপস্থিত থেকে নিজের সরলপথটাকে গুলিয়ে ফেলেননি তিনি। খুব স্বাভাবিক সহজ মনোভঙ্গিতেই রজনীকান্তের কবিতা এবং গান একজন ‘তুমি’-কে সম্বোধন করেছে। সেই ‘তুমি’ কোনো এক দয়াল, বা প্রভু, বা মা- যাঁর ‘মেঘে শস্য আনে’, যাঁর ‘বায়ু দিতেছে আয়ু’। যাঁর কাছে প্রাণ খুলে আবদার করা যায়, ভয় পাওয়া যায়, অভিমান করা যায়, কান্নাকাটি করা যায়, মুখ লুকনো যায়। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নেওয়া যায় তাঁরই কাছে। ‘তপ্ত মলিন চিত’ নিয়ে এই দগ্ধ ভূমি থেকে চলে যাবেন কোনো সেই পরম শান্তিনীড়ে, রজনীকান্তের আজীবনলালিত স্বপ্ন। প্রথম লেখা প্রকাশ হয় তাঁর পঁচিশ বছর বয়েসে, ১৮৯০-এ, আশালতা পত্রিকায়।–

আরও পড়ুন

“ভরসা যেন পড়ায় এবং...”

কি এক রাক্ষসী মায়া, নয়নমোহন-রূপে,

ভুলায়ে আনিয়ে মোরে ফেলে গেল মহাকূপে!

শ্রমে অবসন্ন কায় কন্টক বিঁধিছে তায়,

বৃশ্চিক দংশিছে, অনিবার!

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর এমন অনুভব। আরো বারো বছর পরে প্রথম বই বের করেন রজনীকান্ত। সেখানেও এভাবেই আসে সংসারের কন্টকজ্বালা থেকে মুক্তির জন্যে অজস্র আকূতি।

আরও পড়ুন

‘আমার’ ‘আমার’ বলতে লাগে লাজ...

তবে মুক্তি কি আর সত্যিই খুব মধুর ছিল? ১৯১০-এর শুরুর দিকে পান খেতে গিয়ে চুনে মুখের ভিতর পুড়ে যায় তাঁর, সেই ক্ষত থেকে ক্যান্সার। মারণরোগের সঙ্গে অসম লড়াই চলার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রজনীকান্ত লেখেন-

আমার আমিত্বটুকু এই দেহের সনে ভাই

চিরকালের মত যদি পুড়ে হত ছাই

তবে এত আকুল অসীম আশা, এ অনন্ত প্রেম-পিপাসা

সবই বিফল, এ অবিচার কেনই হবে ন্যায়ের ভবনে।

আরও পড়ুন

জীবনে বাদল ছাইয়া

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বেশ কিছু মাস চিকিৎসা চলার শেষে, আজ থেকে ঠিক একশো দশ বছর আগে, ১৯১০-এর ১৩ই সেপ্টেম্বর চলে যান রজনীকান্ত। এই শতাধিক বছর পরে তাঁর প্রয়োজন যদি মুছে যায়, তাহলে বাংলা সঙ্গীতসাহিত্য, বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা অধ্যায় হারিয়ে ফেলব আমরা। রজনীকান্তের রচনার সঙ্গে পরিচিত হলেও একাত্ম হওয়া খুব একটা সহজ না। আমাদের প্রজন্ম অবধারিতভাবে একটা দূরত্ব বোধ করে তাঁর সঙ্গে। তবে এর দায় রজনীকান্তের না, দায় বহুলাংশে আমাদেরই। মানসিকতা পালটে গেছে, ভক্তি হারিয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের বা সংগঠনের সুরক্ষাকবচ পাননি তিনি। সংস্কৃতিও বিকিয়েছে অনেকটাই। ‘বিশ্বায়নের শেয়ার বাজার’-এ রজনীকান্তকে শোনা, পড়া, বোঝা অতএব একটা ধারাবাহিক অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে।

১৯১০-এর জুন মাসে মেডিক্যাল কলেজে রজনীকান্তকে দেখতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ৩০শে জুন তাঁদের পূর্বসাক্ষাতের অভিজ্ঞতার কথা রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লেখেন রজনীকান্তকে-

শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই- কন্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই-... মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থিমাংস ও ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য!

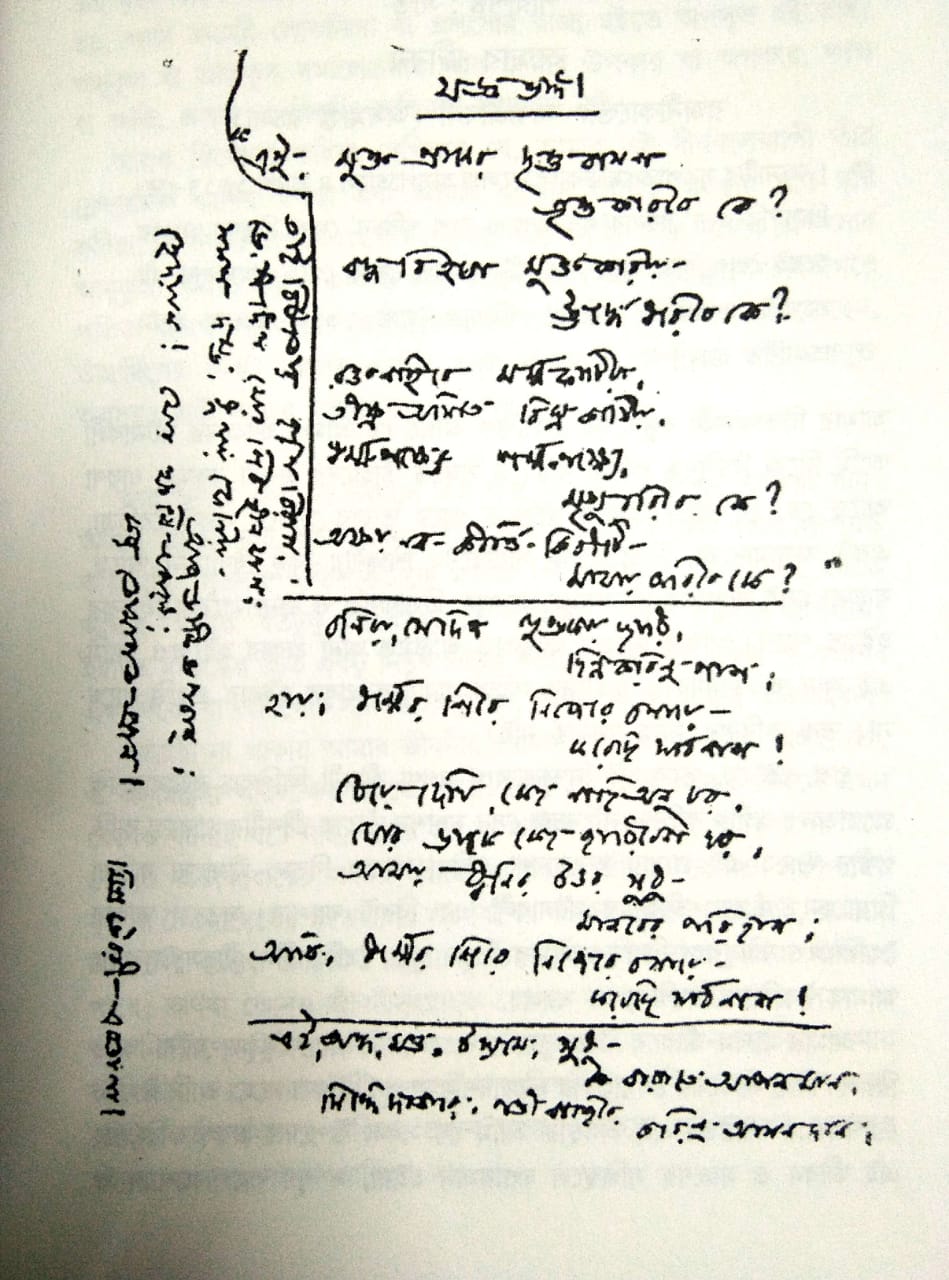

এর কাছাকাছি সময়েই রজনীকান্ত লেখেন সেই কাঁদানো লাইনগুলো-

ভাবিতাম, “আমি লিখি বুঝি বেশ

আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,”

তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে

বেদনা দিল প্রচুর

আমায়, কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে

গর্ব করিতে চুর!

১৯২৭-এ ‘শেষ দান’ নামে রজনীকান্তের যে বই প্রকাশিত হয়, তাতে ‘দয়ার বিচার’ নামে সংকলিত হয়েছিল এই গান। এ গান যখন প্রথম শুনেছিলাম পান্নালাল ভট্টাচার্যের মায়াকন্ঠে, অবজ্ঞানের ভেতর ভেসে উঠেছিল কটেজ ওয়র্ডের ঘর, কন্ঠনালীর গভীর ক্ষত, আর অনন্ত আলোর মত আস্থা।

ওই বইয়েরই গান ‘ন্যায়ের ভবন’, যার প্রথম চারটি লাইন লেখার শুরুতে দেওয়া। রজনীকান্ত সঞ্চারী আর আভোগে লিখছেন-

দেখতে পাচ্ছি আপন চোখে, প্রমাণ চাইনে তার

হেথা হয় না সকল পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার

না হয় যদি এ জীবনে, আর হবে না ভাবছ মনে?

হবেই হবে, হতেই হবে, ফাঁকিজুকি চলে না তার সনে...

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব, আছে আছে, আছে।” ‘আছে’-র এই পুনরাবৃত্তি তো আসলে পূর্ণতার প্রতি আস্থাকেই মূর্ত করে। রজনীকান্তের ‘হবেই হবে, হতেই হবে’-র মধ্যেও সেই অতল অস্তিবাচকতাই কাজ করে। পেশায় উকিল ছিলেন তো, তাই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধকেও ন্যায়ের, বিচারালয়ের রূপক দিয়েই কল্পনা করেছেন তিনি। নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া অবিচার জীবনের সীমার বাইরের আদালতে ঠিক সুবিচার পাবে, এই অচিন্ত্য প্রত্যয়ে মূক শরীর থেকে উঠে এল এমন কথা! এমন সুর!

প্রায় অবিশ্বাস্য লাগে, নিজের অসহ্য শারীরিক কষ্টকে ঈশ্বরের দেওয়া পরীক্ষা বলে মেনে নিচ্ছেন তিনি, যে পরীক্ষায় ফেলার জন্যে কিছু অভিমানও আছে, তবে মায়ের তিরস্কারের কাছে সন্তানের অভিমানের মতই তা। ডায়েরিতে লেখেন তিনি, তাঁর দয়াময় আসলে দয়া করেই তাঁকে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা বানিয়ে নিচ্ছেন, নিষ্কলঙ্ক না হলে তাঁর কাছে যাওয়া যাবে কীকরে? এই গানগুলো আদতে ডায়েরিরই মত নিভৃত স্বগত আত্মকথন। সঙ্গে একটা হারমোনিয়াম তাঁর কাছে শুধু সে সময়। কেবল ঠোঁট নেড়ে বাণীটুকু বোঝান, হাত চলে রিডে, ছেলে ক্ষিতীন্দ্রনাথ কিংবা মেয়ে শান্তিলতা স্বরলিপি করে যান। সঙ্গীত নির্মিত হয়। স্বীকারোক্তি নির্মিত হয়। বিশ্বাস মূর্তি পায়। সত্যিই যেন কোনো এক দুর্লভ স্বজ্ঞায় রজনীকান্ত দেখতে পেয়েছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর দয়ালের কারসাজি। দেখতে পেয়েছিলেন, ‘কঠিন বন্ধুর পথে’-এর বিভীষিকার শেষে সামনে হাতছানি দিচ্ছে তাঁর সাধের পান্থনিকেতন, শান্তির নীড়। তাই ‘সকল রকমে কাঙ্গাল’ হওয়ার মধ্যেও কোনো দৈন্য ছিল না তাঁর। যশ, অর্থ, মান, স্বার্থ, সব গিয়েও গানের ধ্রুবপদগুলোতে কেবল প্রশান্তি, নিটোল সমাধানের মত শুদ্ধ গান্ধার-রেখাব-ষড়জ বিন্যাস, সরল উপসংহার। ওইখানে আনন্দ, ওইখানে অপরাজয়, ‘কোথা বিচ্ছেদ নাই’...

Powered by Froala Editor