মা কখনও চোখে হারাতেন না তাঁদের। কিন্তু এমনও দিন আসে, যেদিন দীর্ঘশ্বাস নেওয়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ১৯৮১ সালের কথা। পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন তাঁদের মা। যে মানুষটি চোখে হারাতেন না তাঁর সন্তানদের, তাঁকে চিরতরে হারিয়ে ফেললেন সন্তানরাই! যাঁর কথা লিখতে যাচ্ছি, তিনি অনামিকা সেন। প্রথম ভারতীয় ফিফা মহিলা সহকারী রেফারি। জন্ম ২৩ জুলাই, ১৯৬৯ সালে। মা যখন মারা যান, তখন অনামিকার বয়স মাত্র ১২। ক্লাস সিক্সে পড়েন। মায়ের নাম নীলিমা সেন। বাবা মণীন্দ্র নারায়ণ সেন। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার অথচ বেতন এ যুগের মতো ছিল না। রিটায়ারমেন্টের পর পেনশন যা পেতেন, তা মোট মাইনেরও অর্ধেক। কেমন ছিল তাঁদের পারিবারিক ছবি, আশা করি তা এখান থেকেই পরিষ্কার। এভাবেই চলত তাঁদের ছয় বোন, এক ভাইয়ের সংসার। অবশ্য মা মারা যাবার আগেই তাঁর বড়দি আর মেজদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। দীনতা, তার উপর মা নেই। সারাদিন মাঠে খেলে বেড়াতেন— কখনও ফুটবল, কখনও ডাঙ্গুলি আবার কখনও গুলি... মা না থাকলে বাঁধনটাই যে আলগা হয়ে পড়ে!

অনামিকা সেনের বাড়ি বেহালায়। একদিন পাড়ার বকুলতলার দত্তের মাঠে দেখলেন ছেলেমেয়েরা অ্যাথলেটিক্স প্র্যাকটিস করছে। তারা ফার্স্ট ডিভিশন মিট-এ যাবে। তখন মোহনবাগান, এরিয়ান্স, ইস্টবেঙ্গলের অ্যাথলেটিক্স মিট হত। তাদের দলে ভিড়ে মনের আনন্দে তাল মেলালেন অনামিকাও। অদ্ভুতভাবে, এই মিট-এ অংশ নিয়ে প্রাইজও পেলেন। তারপরেই ধীরে ধীরে ফুটবল, হ্যান্ডবল ইত্যাদি খেলা শুরু। সকালে মাঠে খেলতেন। তারপর স্কুল করে ফিরে আবার ছুটতেন মাঠে। শিক্ষা ও ক্রীড়াচর্চা— দুই-ই ছিল পরিপূরক। বুঝেছিলেন, একমাত্র খেলার মাঠই পেটে ভাত জোগাতে পারে তাঁর। আর এই কাজটি সফল করবার জন্য সমান দক্ষতায় পড়াশোনাটাও জরুরি। যদিও ‘মেয়েছেলে’ হয়ে খেলাধুলা করায় পাড়া-প্রতিবেশীর অনেক শ্লেষও শুনতে হয়েছিল। ‘মা-মরা মেয়ে বখে যাচ্ছে’— অসংখ্য শ্লেষের মধ্যে এটা ছিল ভদ্রভাষার ‘আদর’। দমে যাননি। পরে যখন ফুটবল, হ্যান্ডবল আর হকিতে ন্যাশনাল খেলা শুরু করলেন, যখন কাগজে ছবি ছাপল, সবাই বুঝল, এতদিন ধরে তিনি কী করেছেন...

অনামিকা সেন আমাদের আসতে বলেছিলেন যুবভারতীতে। এতক্ষণ যে কথাগুলি লিখলাম, মূল স্টেডিয়ামের বাইরের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে তাঁর কাছে শুনেছি। শুনতে শুনতে সেই মাকড়সার গল্পটার কথা মনে পড়ছিল। জীবনে সফল হতে গেলে অধ্যবসায়ের কোনো বিকল্প নেই। এমনটা কিন্তু লেখক উপলব্ধি করেছিলেন মাকড়সার জাল বোনা দেখে। জাল বুনতে গিয়ে মাকড়সাটি মাঝেমাঝেই যেমন পড়ে গিয়ে ফের উঠছিল, তেমনই জীবন অনামিকা সেনের। তাঁর কথায়, ‘‘এতটা পথ একলাই লড়াই করেছি। হেরেছি। আবার ফিরে এসে লড়াই করেছি। ওঠা-নামাকে ভালোবাসতে হয়। একে অতিক্রম করতে হয়। নাহলে বেঁচে থাকায় আনন্দ নেই। কিন্তু আমার জীবনে সরলতা ছিল না। একসময় তো বুঝে উঠতে পারছিলাম না, কী করব, কোথায় যাব! শান্তিদির (শান্তি মল্লিক) সঙ্গে আলাপ হল। তিনি আমার পথপ্রদর্শক। আমার সিনিয়র ফুটবলার ছিলেন শান্তিদি। একদিন ওনার সঙ্গে আলোচনা করছিলাম আমার ভবিষ্যতের বিষয়ে। সেখান থেকেই জানতে পারলাম, ফিফা রেফারি প্রদীপ নাগ মহিলা রেফারিদের নিয়ে ট্রেনিং ক্লাস শুরু করবেন। শান্তিদির পরামর্শে প্রদীপদার কাছে ফুটবলের আইন নিয়ে ক্লাস শুরু করলাম। বাবার অমত ছিল। ‘হ্যাকেল্ড’ হওয়ার ভয়ে আমাকে পিছিয়ে আসতে বলেছিলেন তিনি। কিন্তু নিয়মিত ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করতে থাকি আমি। আর এতটাই আগ্রহ পেয়ে যাই যে, ক্লাস ছাড়া অন্যকিছু ভাবতেই পারতাম না। প্রদীপদাও খুব উৎসাহ দিতেন। কিন্তু এসবের মধ্যে আবারও অঘটন। ২৩ অক্টোবর, ১৯৯৩-এ বাবা মারা গেলেন!’’

আরও পড়ুন

'টু ডলার' রেফারিদের নানান গল্পস্বল্প

আরও পড়ুন

শিবাজি স্মৃতি এবং আই-লিগ

সেই বছরই নভেম্বরে কলকাতায় মেয়েদের লিগ শুরু হয়। প্রখ্যাত রেফারি প্রদীপ নাগ ভেবেই রেখেছিলেন যে, সেখানে মেয়েদের দিয়েই রেফারিং করাবেন। তাঁর হাতে অনামিকা সেন-সহ ন’জন মেয়ে তৈরি হয়েছিলেন। সেই প্রথম অফিসিয়াল আইএফএ-র লিগ শুরু হয় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। এরপর এআইএফএফ-এর আন্ডারে ভারতীয় মহিলা ফুটবল ফিফা স্বীকৃতি পেল। রঞ্জিত গুপ্ত এবং এবং মন্টু ঘোষ ছিলেন তৎকালীন আইএফএফ সেক্রেটরি। তাঁরা তো অনামিকা সেনদের রেফারিং দেখে অবাক! এরপরেই ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের জনপ্রিয়তা। অনামিকাদি বললেন, ‘‘আমরা ছেলেদের ম্যাচও করাতে লাগলাম। প্রথমে ফিফথ ডিভিশন, তারপর আস্তে আস্তে চতুর্থ ডিভিশনের ম্যাচও খেলাতে শুরু করলাম। তখন রেফারিদের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল প্রবেশন এবং কনফার্মেশন। অর্থাৎ সাতবছর লাগত স্টেট লেভেল থেকে ন্যাশনাল লেভেলে পৌঁছতে। এখন লাগে মাত্র চারবছর। আমি সাতবছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, ঘষে-মেজে নিজেকে গড়ে তুলেছি। প্রদীপদা আমাদের ন’জনকে ট্রেইন্ড করেছিলেন। তার মধ্যে আমিই একমাত্র জাতীয় স্তরে পৌঁছেছি।’’

আরও পড়ুন

মোহনবাগান এবং আমাদের সকলের আই-লিগ জয়

আরও পড়ুন

কৃষ্ণপদ গাঙ্গুলি এবং তাঁর মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলের জয়গাথা

কেমনভাবে রাখতে বজায় রাখতে হত ফিটনেস? ‘‘সে এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি! পরিশ্রম, পরিশ্রম আর পরিশ্রম— আর কোনও বিকল্প ছিল না। তখন ফিটনেস মানে হচ্ছে ‘কুপার টেস্ট’— ১২ মিনিটে ২৭০০ মিটার দৌড়তে হত। এ ছাড়া ছিল ৬.২ সেকেন্ডে ৪০ মিটার দৌড়। মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটা ছিল ১২ মিনিটে ২৪০০ মিটার, যেটা পরে বাড়িয়ে ২৬০০ মিটার করা হয়। পুরুষদেরটাও বাড়িয়ে ২৯০০ মিটার করে দেওয়া হয়। আর এখন ‘নিউ ফিটনেস টেস্ট’-এ ৪০০ মিটারের মিনিমাম ১০ ল্যাম্প বা পাক দৌড়তে হয়। এর আবার ভাগ রয়েছে— ১৫০ মিটার দৌড়, ৫০ মিটার হাঁটা; আবার ১৫০ মিটার দৌড় এবং আবার ৫০ মিটার হাঁটা। প্রতি ৪০০ মিটারে হয় এক পাক। এইভাবে ১০ পাক দিতে হবে। আমি যখন ২০০১-এ ন্যাশনাল দিই, তখন আমাকে ওই ১২ মিনিটে ২৬০০ মিটার দৌড়তে হয়েছিল।’’

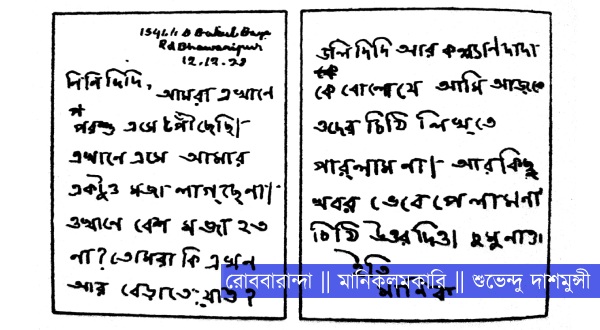

এতসব কিছু তাঁর রেফারি হয়ে ওঠার কাহিনি। কিন্তু ব্যক্তিমানুষটা? ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো সহজ, একলা দাঁড়াতে সাহস লাগে। কিন্তু জীবনকে উপভোগ করতে গেলে একা তো থাকতেই হয়। যখন তিনি একলা থাকেন, মায়ের কথা মনে পড়ে। অভিমান হয়। যখন বাড়ছেন, যখন স্বপ্নের মতো সবকিছু, তখনই তাঁকে চলে যেতে হল! আবার যখন জাতীয় স্তরে পৌঁছলেন, সেই প্রাপ্তি দেখে যেতে পারলেন না তাঁর বাবা। এভাবেই সময়ের হাতের পুতুল আমরা। ১৯৯৩-এর কিছু আগে অনামিকাদির দিদি-জামাইবাবু অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন। তাঁদের তিনমাসের মেয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁর বাবা। কিন্তু তিনিও... ‘‘কচি মেয়েটাও ক্রমে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল আমার উপর। সেই থেকে ও আমার মেয়ে। সেই যে শুরু, তারপর ও স্নাতক পাশ করেছে। ২০১২-তে বিয়ে দিয়েছি ওর। ভালো লাগে যে, আমার মেয়ে এখন স্বাবলম্বী— একটা কম্পিউটার সেন্টারে চাকরিও করে। এরই মাঝে আমার ছোট দুই বোনের বিয়েও দিয়েছি।’’

লড়াই বোধহয় এমনই। সে দেখা দেবে বলেই হারায় মাঝেমধ্যে। মনে হয়, এই তো জিতে গেছি। কিন্তু এমন ভাবনাটাই সার। আবার সে ফিরে আসে। বড় হবার জেদ, সঙ্গে রুটির চিন্তা! রেফারিংয়ে টাকা কম ছিল। তবু হাল ছাড়েননি। যাকে ভালোবাসি, সে কখনও বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না— এটা বিশ্বাস করতেন। তাই এমন পরিস্থিতিতেও উপভোগ করতে পারতেন অনায়াস। সকালে ঘুম থেকে উঠে মেয়েকে খাওয়ানো থেকে তাকে সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে স্কুলে পাঠানো, সবই চলত। মেয়ের জন্য বিকেলের খাবারও রাখা থাকত। সে ঘরে ফিরে খেয়ে পড়তে বসত। যাই হোক, নাকেমুখে কিছু গুঁজে সকাল ১১টা নাগাদ বেরোতেন অনামিকাদি। সরাসরি চলে যেতেন রেফারি ক্লাবে। তারপর? ‘‘সেখানে বসে রেফারিংয়ের থিয়োরি পড়তাম। তারপর প্লাস্টিক ব্যাগে সেইসব সরঞ্জাম নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের সামনের যে দু’টো কামান রাখা আছে, সেখান থেকে জগিং শুরু করে পৌঁছতাম ভিক্টোরিয়া। ওখানে গাছের তলার কোনও বেঞ্চে আবার পড়তে বসতাম। কখনো প্রশ্নপত্রে সমাধানও করতাম। তারপর দেড়টা নাগাদ আবার জগিং শুরু করে চলে যেতাম রেসকোর্স। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে একটা ঘোড়া বাঁধার টঙের তলায় আমার প্লাস্টিক ব্যাগটা রেখে শুরু করতাম ‘ঘোড়দৌড়’! হ্যাঁ... যেখানে ঘোড়া দৌড়য়, সেখানে আমিও দৌড়তাম। রেসকোর্সে ঘোড়াদের দৌড়নোর জন্য বালি বিছনো থাকত। সেই বালির ওপরেই দৌড়তাম। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পরিশ্রম হলেও সমস্যা হয়নি।’’

এভাবেই কঠোর পরিশ্রম করে ২০০১ সালে জামশেদপুর থেকে পাশ করে ন্যাশনাল রেফারির স্বীকৃতি পেয়েছিলেন অনামিকা সেন। ফিফা স্বীকৃত রেফারি হয়েছিলেন ২০০৪-এ। ন্যাশনাল হওয়ার পর বড় পুরস্কার মেলে। মেয়েদের প্রথম মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে রেফারিংয়ের দায়িত্ব পান। সেই ম্যাচে প্রদীপ নাগ অ্যাসেসার ছিলেন তাঁর। তিনি কেমন ম্যাচ পরিচালনা করেন, তার মূল্যায়ন করতেন প্রদীপ নাগ। সফলভাবেই ম্যাচ পরিচালনা করেছিলেন। শান্তা দালালের গোলে ইস্টবেঙ্গল প্রথম মেয়েদের বড়ম্যাচ জয়ী হয়েছিল। এরপর দেশজুড়ে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ম্যাচ খেলিয়েছেন। বললেন— ‘‘একটা ব্যাপার কি জানো, বাবার যে ভয়টা ছিল, রেফারি হিসেবে আমি হ্যাকেল্ড হতে পারি, সেটা কখনো হয়নি। শুধু ২০০০ সালে একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল। মোহনবাগান মাঠে ম্যাচটা ছিল বারাকপুর নবদিগন্ত বনাম ইনকাম ট্যাক্সের। একটা থ্রো দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়। আমি থ্রো-টা ইনকাম ট্যাক্সের পক্ষে দিই। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ইনকাম ট্যাক্স দল গোল করে। কিন্তু ঘটনার শুরু সেখান থেকেই। নবদিগন্ত থ্রো-এর বিরোধিতা করে খেলতে অস্বীকার করে। আমার সিদ্ধান্ত ফেরত নেওয়ার পক্ষে চাপ তৈরি করতে থাকে ওরা। হয়তো ভেবেছিল যে, আমি মহিলা। তাই মেনে নেব সহজে। ওদের ভাবনাকে ভুল প্রমাণিত করে নিজের সিদ্ধান্তের প্রতিই আস্থা রাখি। আমি রেফারি। সিদ্ধান্ত আমার। কিন্তু আপত্তি ওদের। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত ছিল যে, গুরুদশা পরা অবস্থায় নবদিগন্তের কোচ টেকনিক্যাল এরিয়া থেকে আমার উদ্দেশ্যে কটু মন্তব্য করতেও পিছুপা হননি। এরপর দু’দলের ক্যাপ্টেনকে আমি ডেকে জানিয়ে দিই যে, পাঁচ মিনিট আমি অপেক্ষা করব, এর মধ্যে খেলা শুরু না করলে চলে যাব। দ্বিতীয়টাই ঘটে। খেলার মাঠ থেকে সোজা চলে এসেছিলাম রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনে। সেক্রেটারি দীপক দাস সবকিছু শুনে বলেছিলেন যে, আমার ওই পাঁচ মিনিট সময় দেওয়াটাও উচিত হয়নি। শুনে নিজের উপর গর্ব হয়েছিল।’’

এবার তাঁর প্রথম বিদেশ যাওয়ার গল্প বলি। ২০০৩-এর সেপ্টেম্বরে ফিফা থেকে ফর্ম আসে। আইএফএ থেকেই পাঠানো হয়েছিল। ফর্ম ভরে তিনি দপ্তরে পাঠিয়েও দেন। সেই বছরই ১৬-১৯ নভেম্বর কুয়ালা লামপুরে তাঁর পরীক্ষা। ১৪ তারিখ রাতে দমদম বিমানবন্দর থেকে রাজতন্ত্রের দেশ ব্রুনাইয়ের ফ্লাইট ছিল। যাতায়াত খরচ, হোটেল ভাড়া— সবকিছুরই ভার সামলেছিল আইএফএ। কিন্তু ওখানে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন, খাওয়ার খরচটা দিতে হবে নিজেকেই। পকেটে ভারতীয় টাকা। ডলারে ভাঙানো নেই। পড়লেন বিপদে। ‘‘এ দিকে খিদেয় ছটফট করছি। অন্যদিকে, খাবারের দোকানে খাবার দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু খেতে পারছি না! বাইরে ঝমঝমে বৃষ্টি আর অচেনা মানুষের ভিড়ে অবস্থা তথৈবচ। যেন এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়েছে, আর এক গাঁয়ে মাথাব্যথা। কারোরই কোনও হেলদোল নেই। শেষমেশ যাদের মাধ্যমে আমি গিয়েছিলাম, সেই সীতা ট্রাভেলসের লোকজনের থেকে ডলার সংগ্রহ করি। হোটেল থেকে আমাকে একটা ছোট রেস্টুরেন্টের হদিশ দিল। আমার গায়ে তখন ইন্ডিয়ার অফিসিয়াল ব্লেজারটা ছিল। সেটা দেখিয়ে ভাত-ডাল পেতে কোনও সমস্যা হয়নি। পরের দিন রাত ন’টার ফ্লাইটে উঠলাম কুয়ালা লামপুর যাওয়ার জন্য। প্লেনে বসে হিসেব কষে দেখলাম যে, সেই ভাত আর ডালের দাম ছিল ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫০০ টাকা!’’ পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে হেসে ফেললেন অনামিকা সেন।

বলে চললেন— ‘‘রাত ১টায় কুয়ালা লামপুর পৌঁছই। ঝাঁ-চকচকে বিমানবন্দরে একটু নার্ভাস লাগছিল বৈকি! এয়ার হস্টেসদের সঙ্গে কথা বলতে, তাঁরা আমাকে একটা জায়গায় পৌঁছে দিলেন। জায়গাটা লউঞ্জ বা ওইরকম কিছু হবে। হঠাৎ দেখি, আমার নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে আর আমার জিনিসপত্র হোটেলে পৌঁছে দিলেন। তখন রাত ৩টে। থাইল্যান্ডের একটি মেয়ের সঙ্গে আমাকে রুম শেয়ার করতে হয়েছিল। সকাল ৭টায় পরীক্ষা। পেট খালি, শরীরটাও বিশেষ ভালো ছিল না। স্বভাবতই খুব ক্লান্ত ছিলাম। শুধুমাত্র মনের জোরের উপর দাঁড়িয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পরদিন সকাল ৬টা নাগাদ মাঠে গিয়ে রিপোর্ট করলাম। বুঝতে পারলাম যে, পাশ করে গেছি! দেশ ছেড়ে এখানে আসার সময় কানাঘুসো শুনেছিলাম। অনেকেই বলেছিলেন, ফিটনেস লেভেলে গিয়ে আটকে যাব। বাট আই হ্যাভ বিন এবেল টু উইন দিস ফাইট! আমি জিততে পেরেছি। যা নারীজাতির প্রতি ওঠা বঞ্চনার জবাব। মা-বাবার কথা মনে পড়েছিল। আমার এই সাফল্য তাঁরা দেখে যেতে পারলেন না! একে একে রেফারিং, লাইন্সম্যানশিপ, ফোর্থ রেফারি ইত্যাদি সব বিষয়ের উপর পরীক্ষা হল। পাশ করার পর ফিফা ব্যাচ পেলাম। খুব ভালো নম্বর আর প্রভূত সম্মান নিয়ে দেশে ফিরলাম।’’

এরপর থেকেই নিয়মিত এএফসি-র আন্ডারে ফিফা-র আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলাতে শুরু করেন তিনি। এএফসি ২০০৪ সালে তাঁকে চিনে পাঠায়। সেখানে ১৩ দিন ছিলেন। জুদি আর ওয়াক্সি নামের দু’টি শহরে এএফসি-র কিছু ম্যাচ পরিচালনা করেন তিনি। ২০০৫-এ যান ম্যানিলা, ফিলিপাইন্স। তারপর বুসান। অনূর্ধ্ব-১৭ খেলাতে ভিয়েতনামেও যান। এখন তিনি এআইএফএফ-এর রেফারিদের টেকনিক্যাল ইন্সট্রাক্টর। উঠতি রেফারিদের শেখান। আগে নিজে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পড়তেন। এখন পড়তে হয় অন্যদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। ২০১২ থেকে এই পদ সামলাচ্ছেন। পদে থাকাকালীন বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। হিমাচলপ্রদেশ, জব্বলপুর, দিল্লি, চেন্নাই, মাদুরাই ইত্যাদি ইত্যাদি। মাদুরাইয়ে ২০১৩-তে প্রজেক্ট ফিউচার ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন। সফরসঙ্গী ছিলেন সুরেশ নামে (পদবি মনে নেই) তামিলনাড়ুর একটি ছেলে। তিনিও অনামিকা সেনের মতো একজন ইন্সট্রাক্টর। হিমাচলপ্রদেশে প্রথমবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুম্বইয়ের ওয়াল্টার পেরেরা এবং অসমের মৃণালকান্তি। দ্বিতীয়বার ছিলেন দিল্লির রিজওয়ান। কলকাতা লিগ এবং প্রিমিয়র ডিভিশনে অ্যাসেসার হিসেবে বহু কাজ করেছেন। গৌতম কর তাঁকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। বেশ কয়েক বছর আগে কটকে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ প্রতিযোগিতায় তিনি, চৈতালি পাল প্রমুখ ম্যাচ কমিশনার ছিলেন। চৈতালি পাল ২০০৬-এ স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। সেই প্রতিযোগিতায় ২০ জন মেয়ে রেফারিং করেছিলেন। যেটা একটা ইতিহাস। ১৯৯৫ সালে তিনি হকিতে খেলোয়াড় হিসেবে ন্যাশনাল খেলেছেন। বাস্কেটবলেও ন্যাশনাল খেলেছেন ১৯৯৫-এ। আবার হ্যান্ডবলে তাঁরই নেতৃত্বে বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয় ১৯৯৮-এ। সেইসব স্মৃতিটুকু থাক। ‘‘সেই যে দৌড় শুরু হয়েছিল, তা আমাকে মেয়েমানুষ থেকে মানুষ তৈরি করেছে। বেহালার শকুন্তলা পার্কের বাড়িতে একলা থাকি। মা-বাবার ছবি সযত্নে রাখা আছে। তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখেন সব। মেয়েটাকেও বিয়ে দিয়েছি। পেটে ধরিনি ওকে। তবু মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হইনি। এত ছাত্রছাত্রী আমার। তারাও তো আমার ছেলেমেয়ে।’’ বলতে বলতে চোখ ছলছল করে উঠল অনামিকা সেনের।

ছবি প্রাপ্তি স্বীকার: অনামিকা সেন

Powered by Froala Editor