শঙ্কর সরণি - ৪১

আগের পর্বে

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আর এলমহার্স্টের ডার্টিংটন হলের ভাবধারা মিলিয়ে জন্ম নিল আলমোড়ার সেন্টার। ১৯৩৯ সালে সেন্টার তৈরি হলেও ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে শুরু করে ১৯৪০ সাল থেকে। পাহাড়ি উপত্যকায় মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘেরা শিক্ষাঙ্গন। তার মধ্যেই এক আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা গড়ে তুললেন উদয়শঙ্কর। বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সঙ্গেই এলেন গুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রি। সরস্বতী পুজোয় নাম্বুদ্রির মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গেই মিশে গেল আলাউদ্দিনের সরোদের সুর। ৫ বছরের একটি ডিপ্লোমা কোর্সের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তবে সবচেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী যোগ দেন সামার কোর্সেই। কয়েকটা বছর রূপকথার মতোই কাটল আলমোড়ায়। কিন্তু ১৯৪৪ সালে বন্ধ হয়ে গেল সেন্টার। আর তারপরেই এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত।

রবিশঙ্কর মাইহার এলেন একটা টিনের সুটকেশ, দুটো কম্বল আর একটা বালিশ সঙ্গে নিয়ে। লিখেছিলেন রবিশঙ্কর, ‘I was all in a turmoil inside. I felt as though I were committing suicide and knew that I would be reborn, but had no way of knowing how the new life would be’। মাইহার খুব ছোট্ট, নিস্তরঙ্গ, নিস্তব্ধ এক গ্রাম। প্রথমদিকে রবিশঙ্কর একলাই থাকতেন একটা বাড়িতে। নারকেল দড়িতে বোনা খাটিয়া। রাত্রে সেটার ওপর একলা শুয়ে ব্যাঙ আর ঝিঁঝিঁর আওয়াজে মিশে, কানে আসত নেকড়ে আর শেয়ালের ডাক। ভয়ানক হয়ে উঠত পরিবেশ। সকালে এক ভৃত্য এসে চায়ের জল চড়িয়ে দিত আগুনে। অত্যন্ত সামান্য কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা সে-ই করত। তারপর চলত বিরামহীন রিয়াজ। আট বছর বিদেশের অমন আয়েসি যাপনের পর তাঁর ঘোর লেগে যেত এ জীবনে। তার ওপর বাবার রাগ। একবার রেগে, হাতের সামনে কিছু না পেয়ে এক শিষ্যের মাথায় ভেঙেছিলেন সেতার। অর্ধেকের বেশি ছাত্র পালিয়ে বাঁচত।

বাবার শিক্ষা ছিল নিঃস্বার্থ। শিষ্যদের কাছে এক আনার অর্থগ্রহণ করেননি কখনও। ঘুরপথে গুরুকে কিছু দিতে গেলে কপালে জুটত প্রবল ভর্ৎসনা। কঠিন অনুশাসনে সুরের বিশুদ্ধতা শিখুক শিষ্যরা, এইটুকুই ছিল তাঁর চাহিদা। তবে রবিশঙ্কর বকুনি খেতেন কম। হয়তো ওঁর শেখানো জিনিস, তবু দেরি হচ্ছে অযথা। এরকম হলে বেশ কড়া সুরে উনি বলতেন, তুমি বাজাও। বলেই বাইরে চলে যেতেন। সবার ক্ষেত্রে প্রহার ছিল অবধারিত, রবিশঙ্কর পেতেন নিষ্কৃতি। কিন্তু তার ভাগের রাগ কোথায় গিয়ে পড়ত, সেটা জানিয়েছিলেন রবিশঙ্কর, ‘পরে জানতে পেরেছিলাম—এখন ভাবলে হাসি পায়— যে উনি আমার ওপরে রাগ পুরোপুরি প্রকাশ করতে না পেরে, ফ্রাসট্রেটেড হয়ে, একেবারে বাইরে চলে যেতেন। যাকে পেতেন তার ওপরই চেঁচামিচি করে রাগটা খালাস করে দিতেন। আর তার বেশী হলে অন্য কোন ছাত্রকে দু’ ঘা মেরে অথবা কোন পাড়ার কুকুরকে লাঠির বাড়ি মেরে নিজের রাগটুকু ঝরিয়ে দিতেন। এবং সে রকম কোন catharsis হয়ে গেলে ফের আমাকে শেখাবার জন্য ফিরে আসতেন।’

একদিন ঘটেছিল দুর্যোগ। সেদিন তাঁর শেখানো সুর কিছুতেই বাজছে না ঠিক। রবিশঙ্কর চেষ্টা করছেন সাধ্যমতো, কিন্তু তাও। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল ক্রুদ্ধ আলাউদ্দিনের। হাতে শক্তি নেই, এত নাজুক এই হাত? যাও যাও, এখুনিই গিয়ে চুড়ি কিনে আনো নিজের হাতে পরার জন্য। রবিশঙ্করকে বললেন তাঁর গুরু। বাড়ির সর্বকনিষ্ঠ সন্তান তিনি, সকলের স্নেহের। কেউ কখনও বকেনি তাঁকে, কথা বলেনি উঁচু গলায়। বাক্স-প্যাঁটরা বেঁধে রবিশঙ্কর চললেন মাইহার ছেড়ে। স্টেশনে অপেক্ষা করছেন ট্রেনের, এমন সময় এলেন আলি আকবর। সব শুনে অবাক তিনি, এই কারণ চলে যাবার! জানালেন, তাঁর ওপর রাগ হলে বাবা তাঁকে পেটাতেন গাছের সঙ্গে বেঁধে, বন্ধ থাকত সমস্ত রকম খাওয়া-দাওয়া। বরং তিনি আশ্চর্যবোধ করেন এই ভেবে যে, একমাত্র রবু, যাকে কখনও মারধোর করেননি বাবা। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রবিশঙ্করকে অম্তত তখনকার মতো ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর আলুভাই (এই নামেই তিনি চিরদিন ডেকেছন আলি আকবরকে)।

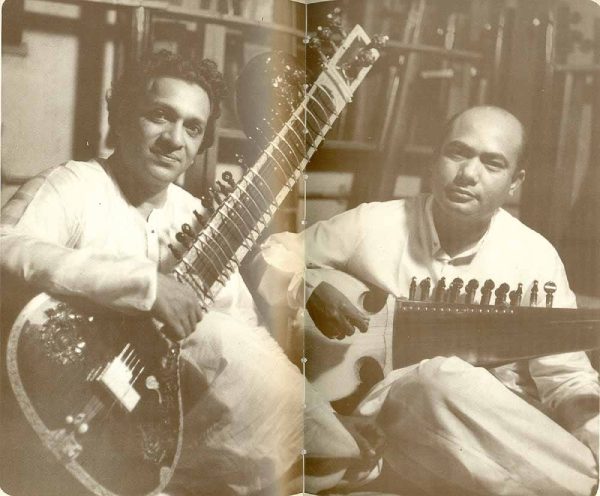

রবিশঙ্কর আর আলি আকবর খান।

রবিশঙ্কর আর আলি আকবর খান।

আরও পড়ুন

ভারত-শিল্পের ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে রইল আলমোড়া

বাড়ি ফিরলে মা মদিনাবেগম তাঁকে খাওয়ালেন যত্ন করে, তারপর বললেন, তুমি চলে যেতে চাও, তার আগে যাও, কিছুক্ষণ বোসো তোমার বাবার সঙ্গে। ঘরে ঢুকে বাবাকে প্রণাম করলেন রবি, দেখতে পেলেন, তাঁরই একটা ছবি ছোট্ট করে কেটে তিনি ভরতে চাইছেন ফ্রেমে। আবেগমথিত দুজনেই। নৈঃশব্দ্য ভেঙে রবি বললেন, আজ তিনি চলে যাচ্ছেন মাইহার ছেড়ে। বাবা ধীরে তাকালেন। বললেন, ব্যস এইটুকুই? মা তোমার হাতটা দিয়েছিলেন আমার হাতে। সেইদিন থেকে তোমাকে নিজের সন্তান জেনেছি, আজ তা ভেঙে দিতে চাও? এরপর রবিশঙ্কর কখনও ছেড়ে যাননি তাঁর গুরুকে, তাঁর ‘বাবা’কে। দূরে গিয়েও চিরদিন ছিলেন বাবার ছত্রছায়াতেই।

আরও পড়ুন

দেহ পট সনে নট সকলি হারায়

আলাউদ্দিন সমস্ত রকম যন্ত্র জানতেন, সেতারও জানতেন। কিন্তু সেতারটা নিজে বাজাতেন না। তাই রবিশঙ্করকে তালিম দিতেন গান গেয়ে অথবা সরোদ বাজিয়ে। ফলে প্রথমদিকে রবিশঙ্করকে যুঝতে হল। কিন্তু ততদিনে বাবা আর তাঁর সুরই তাঁর অস্তিত্ব তাঁর ব্রহ্ম। খেয়াল করব, উদয় তখন নিজের কাজকে চিরস্থায়িত্বের বেদিতে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়ে নেমেছেন মহাযজ্ঞে। চলছে আলমোড়ার প্রস্তুতি। রাজেন্দ্র-দেবেন্দ্র আগেই ফিরে গেছেন নসরৎপুরে তাঁদের অভ্যস্থ গ্রামীণ জীবনে। সেই সময়েই, ১৯৩৮ থেকে, রবিশঙ্কর গুরুত্ব দিলেন তাঁর আত্মানুসন্ধানকে।

আরও পড়ুন

রঙ আর রাঙতার সাজ খসে বেরিয়ে এল এক ছাঁচ-ভাঙা মূর্তি

অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণা।

আরও পড়ুন

শঙ্করদের জীবনে এসে দাঁড়াল প্রবল শোক

ভাইয়েরা ছড়িয়ে রইলেন নানা স্থানে। বিবাদ-বিসম্বাদে দল ছেড়েছিলেন রাজেন্দ্র-দেবেন্দ্র। কিন্তু সমস্ত কর্তব্যকর্মে উভয়পক্ষই ছিল সহৃদয়, আন্তরিক। সাময়িকভাবে তাঁরা ছিলেন দলের বাইরে। আলমোড়া প্রতিষ্ঠার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁরা যোগ দিতে চাইলেন দলে। দাদার থেকে নিরন্তর সাহায্য নেওয়ার বিষয়ে যেমন ছিল সংকোচ, তেমনি দাদার কর্মকাণ্ডে তাঁর পাশে দাঁড়ানোও ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। কনকলতাও নানা কারণে আটকে কখনও-কখনও ফিরতে পারেননি দলে। অথচ এঁদের সবার আর্থিক দায়দায়িত্ব নিলেন উদয়। সামান্য থেকে অসামান্য সমস্ত প্রয়োজনকে সাগ্রহ বহন করলেন তিনি। চিঠিপড়া এবং চিঠিলেখা বিষয়ে উদয়শঙ্করের তীব্র অনীহার খবরটি অনেকের পত্রেই উল্লিখিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সকলের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি। ১২ অগস্ট ১৯৩৮ একটি চিঠিতে লিখলেন রবিশঙ্কর, ‘আমি শুনলাম আপনি আমার জন্য ৫০ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করেছেন। দাদা, এটা বড্ড বেশি হয়ে যাবে। এখানে ভালভাবে থাকার জন্য ১৫-২০ টাকাই যথেষ্ট, কিন্তু যেহেতু আমি এখানে একা থাকি আর যদি হঠাৎ কিছু হয়— এই সব কারণে মাসে ৩০ টাকা নিয়মিত পেলেই চলে যাবে… আমার ভীষণ অনুতাপ হয় যে ট্রুপে থেকেও আমি একটা পয়সা বাঁচাতে পারিনি।’ এই চিঠির সময় উদয়শঙ্করের ব্যস্ততা আকাশচুম্বী, অবিরত তাঁর ভ্রমণ, তবু কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্বপ্নপূরণে সিদ্ধহস্ত তিনি। অন্যদিকে প্রয়োজনকে সীমিত করে দেখার আনন্দে এই চিঠিতে ধরা পড়ে মাইহারে বাবার হাতে গড়ে ওঠা এক অন্য রবু। তবে পরিণত বয়সে জানিয়েছিলেন রবিশঙ্কর, তাঁর গড়ে ওঠায় বিদেশের অভিজ্ঞতারও ছিল নিজস্ব গুরুত্ব।

একটা সময় উদয় বুঝলেন স্থায়ীভাবে আর কখনও দলে ফিরবেন না রবি, মাইহারে তাঁর সাধনাতেই থিতু হতে চান তিনি। খানিকটা দুঃখ পেলেন উদয়, হলেন অসন্তুষ্টও। টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন মাইহারে। মানবজীবনের উথাল-পাথাল চলতে থাকে। নদীর মতো জীবন, তুচ্ছকে দুধারে ঠেলতে-ঠেলতে স্বচ্ছতোয়া হয়ে বইতে থাকে। কালের রথে সেসব গেছে কবে ধুয়ে-মুছে। চিরটাকাল দুই ভাই হয়ে রইলেন একে অপরের প্রতি গুণমুগ্ধ।

শঙ্কর-পরিবারের চার বধূ: অন্নপূর্ণাশঙ্কর, কৃষ্ণাশঙ্কর, লক্ষ্মীশঙ্কর আর অমলাশঙ্কর।

শঙ্কর-পরিবারের চার বধূ: অন্নপূর্ণাশঙ্কর, কৃষ্ণাশঙ্কর, লক্ষ্মীশঙ্কর আর অমলাশঙ্কর।

শঙ্করদের গল্পে চিরদিন উপেক্ষিত দুই মানুষ--- অন্নপূর্ণাশঙ্কর আর লক্ষ্মীশঙ্কর। রবিশঙ্করের প্রথম স্ত্রী এবং রাজেন্দ্রশঙ্করের স্ত্রী। অতুল গুণের অধিকারী ছিলেন শঙ্কর পরিবারের এই দুই বধূ। আজ কথা অন্নপূর্ণার (১৯২৭-২০১৮)। জন্মের সময় বাড়ি থেকে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল রোশনারা। চৈত্র পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে হয়েছেন জেনে মহারাজ ব্রিজনাথ সিং নাম রাখলেন অন্নপূর্ণা। রয়ে গেল সেই নাম-ই। মাইহারে আলি আকবর, রবিশঙ্কর যেমন বাবার কাছে শিখতেন সুর। তেমনই শিখতেন বাবার কনিষ্ঠা কন্যা অন্নপূর্ণাও। কিন্তু বাবার কাছে অন্নপূর্ণার শিখতে আসাটা সহজ ছিল না, তার ছিল নিজস্ব এক কাহিনি। ‘আপনাদের সেবায়’ স্বরসম্রাট আলি আকবর খান-এর আত্মজীবনী নামে অপূর্ব এক বইয়ে রয়েছে সেসব কথা। আলাউদ্দিনের চার কন্যা। তার মধ্যে তৃতীয়জন হলেন জাহানারা। আলাউদ্দিনের সন্তান তিনি, সুর ছিল তাঁর মজ্জায়, জীবনচর্যায়। কিন্তু বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে ছাড়পত্র পেল না তাঁর সুরসাধনা। শ্বশুরবাড়ির দিনগুলো কষ্টে কেটেছিল তাঁর। ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে তিনি ফিরে আসেন মাইহারে। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই মৃত্যুর ভেতর অন্তর্লীন হয়ে আছে আরো কত শোক, কতরকমের আত্মহনন। আলাউদ্দিনের বুকে তা বাজল। ছোটবেলায় জাহানারা কাঁদুনে ছিলেন ভারি। বাবা তাঁর জন্য ভৈরবী রাগে বেঁধেছিলেন একখানা গান। ‘মনুয়া বুলারে মনুয়া বুলারে, মেরে আল্লা আল্লা, রাম রহিম’। গান শুনলেই কান্না থামত, মাথা দোলাতে শুরু করতেন জাহানারা। জাহানারার মৃত্যুশোকে আলাউদ্দিন স্থির করলেন অন্নপূর্ণাকে দেওয়া হবে না কোনোরকম সুরের তালিম। সুরের রিয়াসৎ-এ অন্নপূর্ণা বঞ্চিত রইলেন সুরের শিক্ষা থেকে।

কন্যার মৃত্যুশোক নিয়ে মনে আসে রবিশঙ্করেরই বলা এক কথা। ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ সাহেবের ঠাকুরদা ছিলেন এমদাদ খাঁ সাহেব। একদিন রেওয়াজ করছেন খাঁ সাহেব। খবর এল মারা গেছেন তাঁর কন্যা। কাছে এসে এক আত্মীয় তাঁকে দিলেন সে সংবাদ। খাঁ সাহেব শুনলেন, কিন্তু হাত থামল না। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। অবিরাম ধারায়। বললেন ধীরে, তোমরা চলো। রেওয়াজ আর একটু বাকি, শেষ করেই আসছি।

বাবা আলাউদ্দিন ও অন্নপূর্ণা।

বাবা আলাউদ্দিন ও অন্নপূর্ণা।

আলাউদ্দিন স্থির করলেন বটে অন্নপূর্ণাকে দূরে রাখবেন সুরের তালিম থেকে, কিন্তু হায়! আলাউদ্দিনের শোণিতধারা বহমান তাঁর শরীরে, অল্পকালেই অন্নপূর্ণার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল সুরের সমস্ত গুণবৈশিষ্ট্য। আলি আকবরের চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট অন্নপূর্ণা। একদিন আলি আকবরকে শিখিয়ে কোনো একটা কাজে বাইরে গেছেন আলাউদ্দিন। আলি আকবর বাজাচ্ছেন। অন্নপূর্ণা তখন ছোট। বললেন, দাদা তুমি ভুল বাজাচ্ছ। বাবা তাঁকে শেখাননি। দাদাকে শেখালে তিনি বসে শুনতেন নিশ্চুপ। তাঁর গলা ছিল ভারি সুন্দর, মিঠে। গান গেয়ে দেখিয়ে দিলেন দাদাকে, ঠিকটা কী। দরজার পাশে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন আলাউদ্দিন।

নিজের সিদ্ধান্তের কাছে হার মানতে হল তাঁকে। অন্নপূর্ণাকে শেখালেন আলাউদ্দিন, তবে অন্যধারায়। কন্যাসন্তানের প্রতি এক ওস্তাদ বাবার এই ভাবনা আঁক কেটে যায় মর্মে। স্থির হল অন্নপূর্ণা তালিম নেবেন, তবে শুধু নিজের জন্য। তিনি বাজাবেন না প্রকাশ্যে। আলাউদ্দিন বললেন তাঁর কন্যাকে, ‘যখন ভালো লাগবে না, মন খারাপ হবে বাড়িতে বসে বাজাস। তাতে একটা শান্তি পাবি।’ জাহানারাকে তাঁর থেকে কেড়ে নিয়েছিল সুরের সংস্কার। নিরুপায় তিনি সে শোক বহন করেও টের পেলেন, সুরের থেকে মুক্তি নেই আলাউদ্দিনের সন্ততিদের। সুর নেই, তাই একলা হয়ে গিয়েছিলেন জাহানারা। যেকোনো দুঃখে যদি একলা হতেও হয়, তবে এবার যেন আগলে রাখে সুরই। অন্নপূর্ণা প্রথমে শিখলেন গান। তারপর শুরু হল সেতার। পরে সরোদও। অন্নপূর্ণা যখন বড় হলেন, বাবা বললেন, ‘সেতার বাজালে তবলার দরকার হবে তো, তবলা বাজাবার লোক সবসময় পাওয়া যায় না, সুরবাহার শেখাব। তাতে তবলার দরকার হবে না। নিজের মনে আলাপ করে যাবি’। ন্যূনতম আয়োজনটুকুও যদি না পায় তাঁর সন্তান, আসন্ন সেই সমস্যা নিরসনকেও খুঁজলেন তিনি। নিজের চোখের আড়ালে সন্তানের মনের শুশ্রূষাকে কতখানি সুরক্ষিত দেখতে চাইলে এক দরদী পিতা এমন মায়া দিয়ে গড়ে তোলেন তাঁর আত্মজাকে! যে সুর প্রাণঘাতী হয়ে এসেছিল জাহানারার জীবনে, সেই সুরকেই তিনি করে তুললেন অন্নপূর্ণার শক্তি। সমস্ত সন্তাপ থেকে রক্ষা করতে চেয়ে এক ওস্তাদ সুরকেই করলেন তাঁর কন্যার রক্ষাকবচ। এর চেয়ে বেশি আর কী দেবেন তিনি?

Powered by Froala Editor