১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসের এক ডায়েরি এন্ট্রিতে রোমাঁ রোলাঁ লিখছেন, “It is simply captivating, an overflow of passion that implores, laments, reaches fever pitch, subsides, from soprano to bass notes and begins again, with doubled and exacting ecstasy.”। যাঁর ভক্তিরসাশ্রিত গান শুনে ওঁর এই মুগ্ধতা, তিনি ছিলেন বছর তিরিশের এক বাঙালি যুবক।

অবশ্য ততদিনে এই দুজন মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সখ্যের প্রায় এক দশক কেটে গেছে। যে সময়ের মধ্যে জ্ঞানমার্গের সাধনায় কিছু পালক এসে লেগেছে সেই বাঙালি ছেলেটির প্রাপ্তির ভাঁড়ারে, যার অন্যতম হল কেম্ব্রিজে ম্যাথস ট্রাইপোজ এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতেও একটা ডিগ্রিপ্রাপ্তি। ওঁর সঙ্গে প্রথম আলাপের সূত্রেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সংগীতে ওঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে রোমাঁ রোলাঁ সুইজারল্যান্ডের লুগানো শহরে একটা সেমিনারের আয়োজন করে দিয়েছিলেন, যার বিষয় ছিল ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত। সেই সময় ইউরোপ ভ্রমণের মাধ্যমে পাশ্চাত্য অক্সিডেন্ট দর্শন এবং তাঁদের শিল্পবীক্ষা নিয়ে এক নিবিড় যোগাযোগ হচ্ছিল এই মানুষটার। ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান ভাষা জানার ফলে সেই অধিগত শিল্পদর্শনের আকর বইগুলোও পড়ে ওঠা গেছিল। ওঁর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের অন্যতম প্রবক্তা এবং সেদেশের রাষ্ট্রপতি টমাস ম্যাসেরিক তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। হারম্যান হেস, বাট্রান্ড রাসেলের মত পণ্ডিত মানুষজনের সঙ্গেও গড়ে উঠল নিবিড় বন্ধুত্ব। ইউরোপের সাহিত্য এবং বিশেষ করে ইউরোপের সংগীত তাঁকে আকর্ষণ করল দুর্নিবার, নিজে পিয়ানো শিখলেন। এই সবের ফলেই দেখি যে, পরবর্তীকালে যেমন ফ্রাঞ্জ সুবার্টের লিডারের ছোঁয়া লেগেছে ওঁর গানে। আবার জগদ্বিখ্যাত রাশিয়ান অপেরা গায়ক ফিওদর সালিয়াপিনের গানের বিমূর্ত অবয়ব আত্তীকৃত হয়েছে ওঁর সৃষ্টিতে। বারোক, ক্লাসিক্যাল, রোম্যান্টিক প্রভৃতি ইউরোপীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের নানা পর্ব থেকে তখন সুরের বিভিন্ন ধারা উপধারার সন্ধান চলেছে অবিরত। তবে পাশ্চাত্য তাঁকে প্রেরণা দিলেও ওঁর প্রাণের গভীরে ছিল প্রাচ্য মার্গ সংগীতের সুর আর তাকে ঘিরেই এক ঐশী চেতনার ‘আলোর পানে প্রাণের চলা’। সুরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এই মানুষটি হলেন শ্রী দিলীপকুমার রায় (Dilipkumar Roy)।

বাবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রেরণায় একেবারে শৈশবেই মা’কে হারনো কিশোর দিলীপকুমারের আগ্রহ তৈরি হয় সংগীত এবং সাহিত্যে। অদ্বৈত আচার্যের বংশধর কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের নাতি দিলীপকুমার ওরফে মন্টু এবং তাঁর বোন মায়ার শৈশব কেটেছিল বাবা দ্বিজেন্দ্রলালের নিবিড় স্নেহচ্ছায়ায়। যিনি ততদিনে একজন কিংবদন্তি কবি, নাট্যকার এবং সংগীতজ্ঞ বলে পরিচিত হয়েছেন শিক্ষিত বাঙালিমানসে। ষোল বছর বয়সে সেই বাবাকেও হারাতে হল অকালে। ততদিনে অবশ্য মন্টুর চেতনায় সপ্তসুরের আলো এক ঐন্দ্রজালিক আভা এনে দিয়েছে। পড়াশুনায় খুব ভালো হওয়া সত্ত্বেও সারাদিন এই গান নিয়ে মেতে থাকায় ম্যাট্রিকে জুটল একুশতম স্থান, সেই একই বছরে সেই পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন কটকের র্যা ভেনশ কলিজিয়েট স্কুলের এক ছাত্র। দিলীপকুমারের থেকে বয়সে একদিনের ছোটো এবং পরবর্তীকালে ওঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু সেই মানুষটার নাম সুভাষচন্দ্র বসু। মন্টু এবং সুবি দুজনেই অধ্যাত্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন ছোটোবেলা থেকে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন মার্গে হয়তো তাঁরা সেই পথের সাধনা করেছিলেন। যাইহোক, প্রেসিডেন্সি থেকে গণিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে কেম্ব্রিজ যাত্রা, যে পর্বের কথা আগেই বলা হয়েছে।

আরও পড়ুন

ডেনভারের ‘দেশে’ গানেই আরোগ্য খোঁজেন মানুষরা

এই সময়কার অভিজ্ঞতা দিলীপকুমার তাঁর সুলেখনীতে নিজেই বয়ান করেন ‘ভ্রাম্যমাণ’, ‘সাংগীতিকী’ এই সমস্ত গ্রন্থে। এই পর্বের পর স্বদেশে ফিরে দিলীপকুমার ভারতীয় সুরের আত্মার সন্ধানে মেতে উঠলেন প্রায় খ্যাপার পরশপাথর খুঁজে ফেরার মতো। ওস্তাদ আব্দুল করিম খান, ওস্তাদ ফৈয়াজ খান, ওস্তাদ হাফিজ আলি খান, পণ্ডিত চন্দন চৌবের মতো অন্যতম শিল্পীদের কাছে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের মত শাস্ত্রীয় মৌসিকীর অন্যতম আলোর দিশারীদের সঙ্গে গভীর সখ্যে তিনি তখন সরগম, মীড়, গমকের গহীন আলোর সন্ধানে সারা ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কর্ণাটকি সংগীতের কূট মেলকর্তার মধ্যেও খুঁজে চলেছেন ভারতীয় সংগীতের তদগত চেতনাকে। এই ঐশী স্পৃহা তাঁর জীবনে গুরু হিসেবে চেনাল ঋষি অরবিন্দকে। ভারতীয় বিপ্লববাদের এক আদিগুরু অরবিন্দ তখন আধ্যাত্মমার্গের সাধনায় এক পুনরুজ্জীবিত মানুষ। এই নশ্বর চেতনা ছাড়িয়ে, ছাপিয়ে সুপ্রামেন্টাল সত্তার সাধনায় যিনি তখন কঠোর যোগমার্গের পথ নিয়েছেন পুদুচেরিতে (সাবেক পণ্ডিচেরী)। তবে শ্রী অরবিন্দ বুঝেছিলেন, দিলীপের ঐশী সন্ধান সুরের পথেই আসবে। তিনি ওঁকে এই সপ্তসুরের সাধনমার্গ জারি রাখতেই বললেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রিয় মন্টুকে তাঁর সৃষ্টিসত্তার আলো দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। ওঁদের মধ্যে নানাসময় বিতর্কও হয়েছিল গান নিয়ে। তবে এই দুজনের মধ্যে চালাচালি হওয়া অসংখ্য চিঠির মধ্যে সুর, ছন্দ, মীড়, গমকের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় চেতনার প্রাণের সন্ধান করা হয়েছে যেন।

আরও পড়ুন

রবীন্দ্রনাথের ‘নির্জন এককের গান’ ও ঋতু গুহ

আরও পড়ুন

হাসান আজিজুল হক, গান ও গানের বাগান

সেই সময় দিলীপকুমার ওঁর নিজের সৃষ্টির মধ্যে সংগীতের এই বিরাট ক্যানভাসের রূপ, রসের খেলায় মেতে উঠেছেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শ্রুতির ধারা তখন ওঁর সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে তাদের প্রয়াগ। অচেনা খেয়াল বা ঠুংরি অথবা গজল গানের জন্য নানা দোরে ঘুরেছেন। বাইজিদের কাছেও গিয়েছেন গান শুনতে, সেই গানের মহিমা আত্মস্থ করতে। দিলীপকুমারের কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের ‘রূমক-ঝুমক-ঝুম’ গানটি শুনে মোতিবাই নাকি বলেছিলেন— আমিও আপনাকে শেখাতে পারি, যদি আপনি আমাকে এই গানটি শেখান। ১৯৩৭ সালে দিলীপকুমারের গাওয়া দুটো গান প্রকাশিত হয় গ্রামোফোন রেকর্ডে। এই প্রথম রেকর্ডের গানগুলো ছিল ‘রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে’ আর ‘ছিল বসি যে কুসুমকাননে’। এই গানদুটোর মেজাজ বাঁধা পড়ে আছে টপ্পা ও কীর্তনাঙ্গের মিলিত রীতিতে। ওই একই বছরে প্রকাশিত হওয়া তৃতীয় রেকর্ডে ঠাঁই নিল বাংলা গানের ধারার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ ‘সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম’। অধ্যাত্মবাদী চেতনাকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করেও এই গান একান্তভাবেই দিলীপকুমারের নিজস্ব বীক্ষার সাংগীতিক ফসল। ওঁর এক সুরের আত্মজন পণ্ডিতা সাহানা দেবী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, “দিলীপের গান গাওয়া বা তোলা সহজ নয়। অনেক সহজ কারুকার্য, আলোছায়ার দোলা দরকার তার গান গাইতে হলে। সেসব একত্রে পাওয়া কঠিন।’’ এই একেবারে নিজস্ব এক গায়নরীতির প্রবক্তা হিসেবে তিনি তখন বাংলা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মাতিয়ে দেন। অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম অথবা সুরসাগর হিমাংশু দত্তের গানও এক নতুন প্রাণ পেল ওঁর তন্নিষ্ঠ কণ্ঠে। উমা বসু, মাদুরাই সন্মুখাভাদিভু সুব্বুলক্ষ্মী, মঞ্জু গুপ্ত’র মত গুণী শিল্পীরা ওঁকে গুরুর আসন দিয়েছেন তখন। ১৯৪৫ সালে মুক্তি পাওয়া বিখ্যাত দ্বিভাষিক চলচ্চিত্র ‘মীরাবাই’তে ওঁর সুরে সুব্বুলক্ষ্মীর গাওয়া মীরার ভজন সারা দেশের রসিক শ্রোতারা বরণ করে নিলেন, ভূয়সী প্রশংসা জুটল ‘ভারতের নাইটিংগেল’ সরোজিনী নাইডুর কাছ থেকেও।

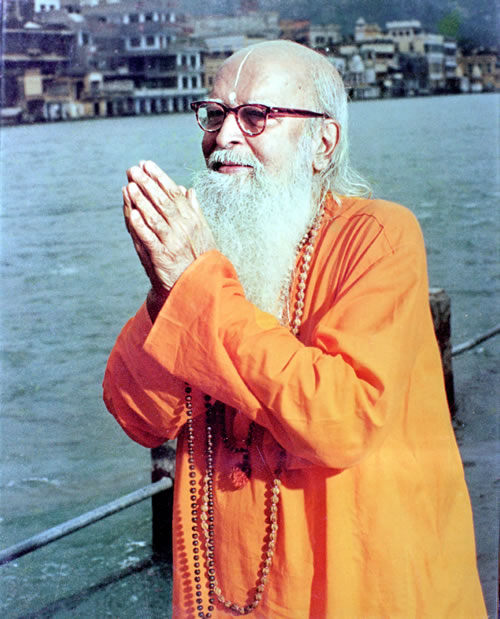

এর মধ্যে ১৯৫০ সালে শ্রী অরবিন্দের মৃত্যু বিষাদের একটা বিবাদী স্বর এনে দিয়েছিল দিলীপকুমারের জীবনরাগে। এই ঘটনার সামান্য কিছু পরে নানা বেদনা এবং অভিমান নিয়েই তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে চলে এলেন পুনেয়। সেইসময় মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট ধনী চুনিলাল মেহতা দিলীপকুমারকে আহ্বান জানালেন পুনে শহরে তাঁর বাংলোয় অতিথি হয়ে থাকার জন্য। ওঁর তদগত গায়নভঙ্গির টানে অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী জুটে গেল সেখানে। কালের পরিক্রমায় বাংলার ‘মন্টু’ পরিগণিত হলেন ‘দাদাজী’ হিসেবে। এর কিছু আগে ১৯৪৬ সালের ৮ই অক্টোবর মধ্যপ্রদেশের এক সভায় ওঁর সঙ্গে পরিচয় হয় ইন্দিরা দেবীর, যিনি আগামীদিনে আজীবন গুরুপদে বরণ করে রেখেছেন ওঁকে।

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইন্দিরা দেবী সংসার ছেড়ে চলে এসেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে, ওঁর চরণেই ঠাঁই পাবার জন্য। শেষমেশ ১৯৫৯ সালে ইন্দিরার সাহচর্যে পুনেয় গড়ে উঠল হরিকৃষ্ণ মন্দির, দিলীপকুমার রায় ওরফে দাদাজীর বার্ধক্যের বারাণসী। জীবনের শেষদিন অবধি ইন্দিরা তাঁর দাদাজির সাধনমার্গের এক অন্যতম আশ্রয় হয়ে থেকেছেন।

১৯২৪ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতের স্বরলিপির ভূমিকায় দিলীপকুমার লিখেছিলেন: “স্বরলিপি দেখে গান শিক্ষা সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলবার আছে৷ সেটা এই যে, কোন গানের মধ্যে রসসঞ্চার করতে হলে শুষ্ক হুবহু অনুকরণে হয় না৷ কোনো গানকে প্রাণে মূর্ত করে তুলতে হলে তাকে নিজের সৌন্দর্য অনুভূতি অনুসারে একটু আধটু বদলে নিতেই হয়৷” শ্রুতির এই চির সৌন্দর্যের অভিসারী দিলীপকুমার রায় ভারতীয় মৌসিকীর এক ভগীরথ। যিনি সপ্তসুরের মধ্যে দিয়ে স্পন্দিত চেতনার ভাগীরথীকে এই মর্ত্যে আনার এক অসম্ভবের সাধনায় নিজের জীবন সঁপে দিয়েছিলেন।

তথ্যঋণ:

১) দিলীপকুমার রায়: এক উপেক্ষিত বাঙালি’: সংকলন ও সম্পাদনা - সুধীর চক্রবর্তী

২) http://www.harikrishnamandirindiraniloy.com

৩) Dilipkumar Roy by Prithwindra Mukherjee

Powered by Froala Editor