(প্রথম পর্ব)

ফেলে আসা জীবনের পথ। সময় সেখানে এক নায়কের ভূমিকায়। যদিও এখন বারবার মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। কিন্তু ৫০ বছর বা তার কিছু বেশি সময় নেহাত কম নয়।

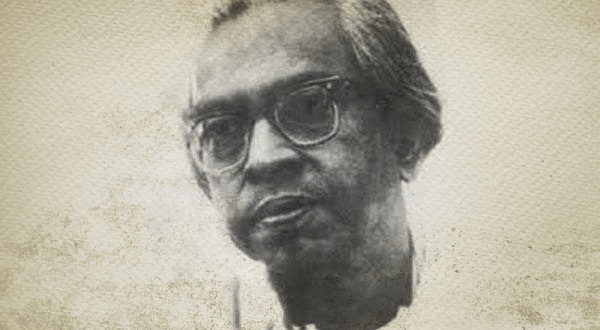

স্কুলজীবন শুরু হয়েছিল সেই ছয়ের দশকের একেবারে শেষ বছরে। কারণ আমি স্কুল শুরু করেছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে। চেতলা বয়েজ হাইস্কুলে সকালের বিভাগে মাত্র তিনটে বছর কেটেছিল। সেখান থেকে সালে দিবা বিভাগে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম ১৯৭২-এ। এই দিবা বিভাগেরই শেষ দুই বছরে পেয়েছিলাম এমন একজন মানুষের সান্নিধ্য, যিনি বাংলা আধুনিক কবিতার ধারায় হয়ে আছেন চিরভাস্বর। কবি দিনেশ দাস মহাশয়। আমাদের দিনেশ স্যার।

দিনেশ স্যার চেতলারই মানুষ ছিলেন। আসলে আমাদের ছাত্রজীবনের সেই যুগে আমাদের বাড়ি, স্কুল আর শিক্ষক, সকলেরই ঠিকানা চেতলা। চেতলা বয়েজ হাইস্কুল সেভাবে কেউ বলত না, সকলের কাছেই ‘চেতলা স্কুল’। শিক্ষকরা আমাদের বাড়িরও অংশ হয়ে যেতেন অনায়াসে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম তৈরি হয়েছে তাঁদের হাতে। তাই তাঁরা সকলেই চেতলার মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। প্রাইমারীর প্রশান্তবাবু, সুষমা দিদিমণি, রেণুকা দিদিমণি, মালতী দিদিমণি, পুষ্প দিদিমণিরা যেমন ছিলেন, তেমনই দিবা বিভাগের বর্ষীয়ান শিক্ষকদের প্রত্যেকেই ছিলেন আমাদের কাছে দেবতুল্য।

দিনেশ স্যারের মতোই আরও একজন মাস্টারমশাই চেতলায় খুব বিখ্যাত ছিলেন। তিনি হেডমাস্টার শ্রদ্ধেয় শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদিও তাঁকে আমরা পাইনি। আমাদের সময়ে হেডমাস্টার ছিলেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইতিহাসের মানুষ, তাঁর লেখা পাঠ্যবই বহুল পরিচিত। রাশভারী মানুষ ছিলেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব এক ভঙ্গি ছিল। দিনেশ স্যারের বাংলা পড়া শুনতে শুনতে কেমন যেন বিভোর হয়ে যেতাম সকলে। এছাড়াও, মনের মণিকোঠায় সযত্নে সঞ্চিত আছে ভূগোলের মাস্টারমশাই বসাকবাবুর বোর্ডে ম্যাপ এঁকে পড়ানোর স্মৃতি, ইংরাজির মাস্টারমশাই সঞ্জিতবাবুর ‘Bishop’s Candlesticks’ বা ‘Rising of the Moon’ নাটক পড়ানোর সময়ে তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর আর সুস্পষ্ট ইংরাজি উচ্চারণ, রসায়নের শিক্ষক বিমলেন্দুবাবুর বোর্ডের ওপর রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ লিখতে থাকার অনায়াস ভঙ্গি।

আরও পড়ুন

হেলেন কেলারের হাতে আঙুল চালিয়ে কবিতা ‘পড়ালেন’ রবীন্দ্রনাথ

মজার স্মৃতির ঝাঁপিও কম নয়। আরও এক রসায়নের শিক্ষক অরুণবাবুর আমাকে কোলে তুলে নিয়ে টিচার্স রুমে নিয়ে গিয়ে মজা করার কাহিনি এখনও আনন্দ দেয়।

আরও পড়ুন

কবিতা থেকে সিনেমা - সর্বত্রই নতুন ভাষা খুঁজেছেন বুদ্ধদেব

চেতলা বয়েজ স্কুল আর দিনেশ স্যারকে নিয়ে স্মৃতিগুলো যেন একই সূত্রে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে বারবার। আসলে দিনেশ স্যার নিজেও যে এই স্কুলের সঙ্গে বাঁধা পড়েছিলেন তাঁর জীবনের একটা বড়ো সময়ের জন্য। এই স্কুলের মাস্টারমশাই হিসেবেই নন, তাঁর পরিচয় যে এই স্কুলের প্রাক্তনী হিসেবেও। তাই তাঁকে নিয়ে কথা বলতে গেলে স্কুলের অন্যান্য স্মৃতিগুলোও যেন বারবার ঝিলিক দিয়ে যায়। অন্যান্য মাস্টারমশাইরা যেমন, কে জি বাবু, অরুণনাথবাবু, দেবপ্রসাদবাবু, মনোজবাবু, বৈদ্যবাবু, শঙ্করবাবু, শক্তিবাবু, অনুপকালীবাবু, দেবব্রতবাবু, সুধামাধববাবু, রঞ্জনবাবু, বেরাবাবু, সকলেই চলে আসেন ভিড় করে।

আরও পড়ুন

বন্ধুর অহংকার ভাঙাতেই প্রথম কবিতা লেখেন শিবনাথ শাস্ত্রী

কবি-সাহিত্যিক তথা পাঠকমহলে দিনেশ দাস মহাশয় বেশি পরিচিত ‘কাস্তে কবি’ হিসেবে। কোথাও যেন শুনেছিলাম, এই নাম নাকি কবিগুরুর দেওয়া। কতটা সত্যি জানি না। ওঁর সাহিত্যজীবনের একদম প্রথম পর্বে লেখা ‘কাস্তে’ কবিতা বেশ বিখ্যাত হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে উনি আমার বড়ো জ্যাঠামশাইয়ের কাছে আসতেন, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে। বড়ো জ্যাঠামশাই স্বর্গত নরেশপ্রসাদ দাস ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। ষড়দর্শন, জ্যোতিষ, ধ্রুপদ সঙ্গীত চর্চা করতেন। আসলে আমার যেখানে বেড়ে ওঠা, চেতলার সেই জয়নুদ্দিন মিস্ত্রি লেন এলাকায়, তার আশপাশে এমন কিছু মানুষজন একসময়ে থাকতেন যাঁরা ছিলেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে দিকপাল।

যেমন, জয়নুদ্দিন মিস্ত্রির লেনের অনতিদূরে সবজি বাগান লেনের ওদিকে থাকতেন জনপ্রিয় প্যারোডি গায়ক শ্রী মিন্টু দাশগুপ্ত মহাশয়, আমরা ডাকতাম মিন্টুকাকা বলে। মিন্টু কাকার দাদা ছিলেন আমার বাবার স্কুলের বন্ধু শ্রী বীরেন দাশগুপ্ত মহাশয়, যিনি সেই সময়ে গান লিখতেন এবং আকাশবাণীর একজন গীতিকারও ছিলেন। দ্বারকানাথ ঘোষ লেনে থাকতেন কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী ‘সুরসাগর’ জগন্ময় মিত্র মহাশয়। তিনিও শুনেছি আমার জ্যাঠামশাইয়ের কাছে আসতেন, ধ্রুপদের বিষয়ে আলোচনা করতে। বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী নির্মলা মিশ্রদের আদি বাড়ি ওখানেই ছিল। মনে আছে, ‘এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না’ গানটি যখন বেরোল,(ওই ১৯৭১ সাল নাগাদ হবে) তখন আমার বাবার দোকানে আমাদের পাড়ার কামাখ্যাজেঠু, যিনি বাবার বিশেষ পরিচিত, এসে বললেন – “এই গানটা আমাদের পাড়ার মেয়ে গেয়েছে গো! কথাগুলো একবার শুনুন।”

এছাড়া, গোপালনগর রোডের ওখানে থাকতেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, যাঁর নামেই চেতলার ‘অহীন্দ্র মঞ্চ’। জয়নুদ্দিন মিস্ত্রি লেনে কিন্নর রায়ও থাকতেন, যিনি পরবর্তীকালে বিখ্যাত সাহিত্যিক হয়েছেন। আমাদের চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়ো তিনি। আরও ছিলেন বিখ্যাত গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার প্রণব রায় মহাশয়, সাহিত্যিক বীরু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। বাংলায় সমুদ্র-কেন্দ্রিক সাহিত্যের সফল প্রয়োগ যিনি ঘটিয়েছিলেন, সেই সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় থাকতেন মহেশ দত্ত লেনে। গতবছর তাঁর জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত হল। গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় কিছুদিন বসবাস করেছিলেন শ্যাম বোস রোডের দিকে। আর আমাদের স্কুলের একেবারে পাশেই থাকতেন ‘সাহেব বিবি গোলাম’, ‘আসামী হাজির’, ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’-এর স্রষ্টা শ্রী বিমল মিত্র মহাশয়। তাঁকে আমরা বহুবার দেখেছি স্কুল থেকে ফেরার পথে।

দিনেশবাবুর ব্যাপারে শুনেছিলাম, উনিও একসময়ে আমাদের বাড়ির কাছাকাছিই থাকতেন। সেই সূত্রেই হয়তো আমাদের বাড়িতে ওঁর যাতায়াত ছিল, বিশেষ করে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে। জ্যাঠাকে ডাকতেন ‘ঝন্টিদা’ নামে, সেই সূত্রে আমাকে উনি পারিবারিক সূত্রেও চিনতেন ‘ঝন্টিদার ভাইপো’ বলে। জ্যাঠামশাই সুভাষচন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলামদের সমসাময়িক ছিলেন। সেই হিসাবে দিনেশবাবু জ্যাঠামশাইয়ের থেকে বয়সে বেশ কয়েক বছরের ছোট ছিলেন। নরেশপ্রসাদ দাস গত হলেন ’৭১ সালের একেবারে শেষ দিকে। ওঁর শেষ কাজেও ওঁকে শ্রদ্ধা জানাতে দিনেশবাবু এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। এই ঘনিষ্ঠতার কারণেই বাড়ির বড়োদের মধ্যে ওঁকে নিয়ে চর্চা চলত।

আর ওঁর এই কবি পরিচয় আমার শিশুমনে বেশ কৌতূহল জাগাত বইকি। আসলে যেটুকু পড়া তখন পড়েছি, তাতে ‘কবি’ কথার অর্থটা কিছুটা পরিষ্কার হয়েছিল। ভাবতাম, এই মানুষটিও তাহলে কবিতা লেখেন আর তাঁর কবিতাও এমনভাবে বইয়ের পাতায় ছাপা হয়, যেমন হয় কবিগুরুর, সুনির্মল বসুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের, বা সুকুমার রায়ের? স্কুলে এরকম এক কবিমানুষকে সামনাসামনি দেখব, এটাই তখন খুব আনন্দের কথা। তাই ’৭২ সালে যখন দিনের বেলার স্কুলজীবন শুরু করলাম, তখন বড়ো হওয়ার জগতটায় ধীর পদার্পণের যে স্বাভাবিক আনন্দ, তার সঙ্গে বাড়তি আরেকটা আনন্দ ছিল, সেটা দিনেশ দাসের ছাত্র হতে পারা। একজন কবি মানুষকে সামনা সামনি পাওয়া কি আর সহজে ঘটে?

তখন মনে হয় ক্লাস ফাইভ বা সিক্স। তখন আমাদের স্কুলের স্পোর্টস হত চেতলা পার্কে। চেতলা পার্কে একটা বক্তৃতামঞ্চ ছিল তখন, এখন আর আছে কিনা, আমার জানা নেই। এদিক-ওদিক ঘুরছি সেই সময় একজন মাস্টারমশাই (নামটা এখন মনে নেই) মঞ্চটা দেখিয়ে বলে উঠলেন এই জায়গার অন্য একটা মাহাত্ম্য আছে – “এখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা করেছেন, জেনে রাখো।”

সেখানেও জড়িয়ে আছেন কবি দিনেশ দাস। ‘দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বইয়ের ১৬৫ নম্বর পাতায় গেলেই চোখে পড়বে কয়েকটা লাইন –

“মুক্তির পতাকা তুলে স্পর্ধাভরে চ’লে গেল যারা

হে সুভাষ, তাদের গোষ্ঠীর মাঝে তুমি অগ্রদূত”

এ কবিতা ‘পুরাতনী’ কাব্যগ্রন্থে‘দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রকে মানপত্র’ নামে অন্তর্ভুক্ত।

ফুটনোটে লেখা আছে “জাতীয় কংগ্রেসের নব-নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে মানপত্র-রূপে কবিতাটি ১৩৪৬ সালের জন্মাষ্টমীর দিনে চেতলা পার্কের জনসভায় কবি স্বকণ্ঠে পাঠ করে সুভাষচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করেন।” এই তথ্য নিয়ে দীর্ঘদিন আমার সংশয় ছিল। এই অংশটি পড়বার পরে মনে হয়েছে, এক্ষেত্রে অন্তত স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে আমাদের বাড়িতেও এক অন্যরকম অনুভূতি কাজ করত। এই ফাঁকে সেটুকুও যদি বলে রাখি, ক্ষতি কী? আমাদের তখন যৌথ পরিবার, এবাড়ি, ওবাড়ি মিলিয়ে অনেক সদস্য। চেতলা স্কুলে আমাদের পরিবারের সকলেই পড়েছিলেন। শুধু আমার বাবা পড়েননি। তিনি পড়েছিলেন ন্যাশনাল স্কুলে। সে স্কুলেরও নামডাক ছিল যথেষ্ট। শুনেছিলাম, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আর সেজন্য স্কুলে বাবারা নিয়মিত পেতেন সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মানুষকে। ওঁর হাত থেকে বাবা পুরস্কার পেয়েছিলেন ‘My Fine Big Book’, সে বই এখনও আমার কাছে আছে। যতবার হাত দিই, ততবার তার ছোঁয়া এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগায়। এ বইতে যে সুভাষ বোসের প্রত্যয়ী হাতের বাস্তব ছোঁয়া লেগে আছে আজীবন। আমাদের বাড়ির গুরুজনদের মনেও তখন এই বইটাকে নিয়ে আলাদা এক জায়গা ছিল আর ২৩ জানুয়ারিও এক অন্য মাত্রা পেত।

আবার দিনেশবাবুর কথাতেই ফেরা যাক। ক্লাস নাইনে উঠলাম আমরা। সাল ১৯৭৬। সেই বছরেই আমাদের রাজ্যে প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষা হল। বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ইতিহাসে যুক্ত হল একটা নতুন নাম। তার আগে আমরা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার নামই শুনতাম। সঙ্গে আর একটা নাম শুনতাম, সেটা ছিল স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা। আরও অনেক আগে বাবা-জ্যাঠারা দিতেন ম্যাট্রিক (ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষা। লক্ষণীয় বিষয়, তখনকার দিনে সব পরীক্ষাগুলোর নামের সঙ্গে একটা ইংরেজি নাম জড়িয়ে থাকত। ১৯৭৬ সাল থেকেই যেন পরীক্ষার নামের মধ্যে প্রথম বাংলার ছোঁয়া পাওয়া গেল। কিন্তু তবুও পুরনো প্রবণতার কারণে ভাবতাম, এটাকে কি তাহলে সেকেন্ডারি পরীক্ষা বলব? তা অবশ্য আর ঘটেনি। নামটা সেই মাধ্যমিকই রয়ে গেছে।

তখন বাংলা বই হিসেবে পাঠ্য বই ছিল ‘পাঠ সংকলন’। আমার দুই দাদার হায়ার সেকেন্ডারির পাঠ্যক্রমেও ছিল এই বই।তবে ওদের পাঠ্যক্রমের ইংরাজি বই, ‘Selection from English Prose’ আর একটা ‘Selection from English Verse’, এই দুটো দিয়ে প্রথম দুটো বছর মাধ্যমিক হয়ে গেলেও আমাদের ক্লাস নাইনে নতুন বই এল, ‘Selection from English Prose and Verse’।

‘পাঠ সংকলনে’-র কবিতার অংশ পড়ানোর ভার পেলেন দিনেশবাবু। সেই তাঁর সরাসরি সান্নিধ্যে আসা। যতদূর মনে পড়ছে, কবি মোহিতলাল মজুমদারের ‘কালবৈশাখী’ কবিতা দিয়েই শুরু হয়েছিল ওঁর পড়ানো। ‘মধ্যদিনের রক্ত-নয়ন অন্ধ করিল কে!’ এই ছিল কবিতাটার প্রথম লাইন। স্পষ্ট মনে আছে, এই লাইনটা বোঝানোর সময়ে ক্লাসে উনি যে পরিবেশ তৈরি করতেন, তা ওঁর স্মৃতি থেকে উঠে আসা ধানক্ষেতের ছবি দিয়ে সাজানো। সেই ধানক্ষেতের উপর কালো মেঘটা ছেয়ে ফেলেছে চারিদিক।

তাঁর মন তখন হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে হাওড়ার দেউলপুরে বা বাংলার অন্য কোন জায়গায়। ভরদুপুরে আকাশে ধেয়ে আসা কালো মেঘের ঘনঘটা। কালো মেঘ আসার আগে দিবস অরুণের সেই লাল-রাঙা চোখ –সত্যি সত্যি যেন ভেসে উঠত ঝড়ের প্রকৃত রূপ। এত বছর পরেও ক্লাসে স্যারের দেওয়া সেই বর্ণনার ছবি আমার কাছে এখনও জীবন্ত। চেতলা স্কুলের সেই একতলার ঘর, যেটা থেকে সোজা তাকালে দেখা যেত স্কুলের গেট, গেটের বাইরে তাকালে দেখা যেত নতুন ব্রিজ,পোশাকি নাম ‘যতীন দাস সেতু’, তার মধ্যে তৈরি হচ্ছে ঝড়ের ক্যালেইডোস্কোপ। এই কবিতাটা স্যার অনেক দিন ধরে পড়িয়েছিলেন। মনে হত, পড়ানোর সময়ে উনি যেন প্রকৃতির মধ্যে একেবারে ডুব দিতেন।

একদিনের ঘটনা মনে আছে। সত্যি সত্যি সেদিন দুপুরে ওঁর পড়ানোর সময়ে ‘মধ্যদিনের রক্ত-নয়ন অন্ধ’ হয়ে গেল।যদিও শহরের কালবৈশাখী ঝড়কে উনি সেভাবে পাত্তা দিতেন না। সেখানে বারবার প্রাধান্য পেত দেউলপুরের জীবন। সেখানে কিছুদিন একটা স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। আমাদের সেই বর্ণনা দিতে গিয়ে চিরযুবা কবি হয়ে যেতেন বুঝি কিশোর অপুর মতো। বলতেন – “শহরে আর তোরা কী কালবৈশাখী দেখেছিস? গ্রামের কালবৈশাখী এক অন্য ব্যাপার। ফাঁকা মাঠ, তার ওপর দুপুরের আকাশে জ্বলজ্বল করা সূর্য হঠাৎ যেন নিভে গেল। আকাশটা লাল থেকে কালো হয়ে গেল। তারপর ঝড় উঠত, গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ত, আর তালগাছ, নারকেল গাছের সে কী দোলানি, বাঁশ বাগানে এক অদ্ভুত শব্দ! সে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ। তারপর নামত ঝেঁপে বৃষ্টি। কিছু সময়ের জন্য হলেও মিলত স্বস্তি।”

তখন স্যার একেবারে প্রকৃতির মধ্যে যেন ডুবে গেছেন। পরে যখন ওঁর অন্য কবিতা কিছু কিছু পড়েছি, তখন ভেবেছি, মানুষের কী অসীম ক্ষমতা থাকতে পারে। কঠিন বাস্তবের নাগপাশে যখন আমরা আবদ্ধ হই, তখন হয়তো টুপ করে এই প্রকৃতিপ্রেম উধাও হয়ে যায়। কবির কণ্ঠেও বুঝি তখন অন্য সুরের রাগিনী বেজে ওঠে। তিনি বলে ওঠেন –

“স্তব্ধ ভূগোল। কলকারখানার ক্ষেতক্ষামার

কলের পাথরে লাঙলের ফালে গুঁড়োনো হাড়।

মাঝখানে শুধু শিং উঁচু করে রাত্রিদিন

দম্ভের কালো ছায়াপাহাড়

সীমানা হীন।” (কবিতা –‘ছায়াপাহাড়’)

কিংবা তাঁর ‘ভুখমিছিল’কবিতাটার কথাই যদি ধরি-

“এই আকাশ স্তব্ধ নীল

কোনোখানেই

যুদ্ধ নেই

হেথা আকাশ রুক্ষ নীল

নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।”

বাস্তবের মুখোমুখি হয়েও কিন্তু কবিতার ছন্দ কী অপূর্ব! ছন্দের এত অসামান্য কারিকুরি, শব্দের সহজবোধ্যতা, তাই যেন অতি বাস্তব বা রূঢ় বাস্তবের সামনে এসেও পাঠক তাঁর কবিতায় বুঁদ হয়ে যেতে পারে।

আবার তাঁর শিক্ষকতার বর্ণনায় ফিরি। কবিতার বিশেষ অংশগুলোর ব্যাখ্যা লেখাতেন। উনি বলে যাবেন আর ক্লাসের মধ্যে কেউ একজন বোর্ডে লিখবে চক দিয়ে, এই ছিল তাঁর নিয়ম। এই কাজটা বেশিরভাগ দিন আমাকেই করতে হত। এখন ভাবি, তখন কী করে ‘টাইম ম্যানেজমেন্ট’ হত, কে জানে! কবিতা ছাড়া ভাব সম্প্রসারণ লেখাতেন আমাদের। এই লেখাগুলোও বোর্ডে লিখতে হত, আর সে লেখার দায়িত্বও পড়ত আমার ওপর।

একটি অতি পরিচিত কাব্যাংশের ভাব সম্প্রসারণের কথা এখনও মনে আছে – “কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে/দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?” এটা বোঝানোর সময়ে বারবার উঠে আসত আবার সেই গ্রামবাংলার ছবি যেখানে আছে এক বিশাল দীঘি আর পদ্মবন। দীঘির জলের ওপর মাথা তুলে থাকে পদ্মফুল, যার শোভা আমাদের মোহিত করে। সে এক অপূর্ব বর্ণনা। শহরের খণ্ডিত এক রসহীন প্রকৃতি আর শক্ত আবরণে মোড়া মাটির ওপর বেড়ে ওঠা আমাদের, আর সেজন্যই বোধ হয় এই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যকে মানসচক্ষে যখন দেখতাম, সে এক অপার আনন্দ হত বইকি। এই ভাবসম্প্রসারণ চিরদিনের জন্যে আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল, তার কারণ এটা আমি পুরোটাই চক দিয়ে বোর্ডে লিখেছিলাম ওঁর কাছ থেকে শুনতে শুনতে।

লিখতে লিখতে এখনও চোখের সামনে ভেসে উঠছে দোতলার সেই ঘর, অর্থাৎ আমরা তখন ক্লাস টেন, টিফিনের পরের পিরিয়ড। স্যার বসেছিলেন আমাদের বেঞ্চের কাছে চেয়ার নিয়ে সকল ছাত্রের মাঝে বোর্ডের দিকে মুখ করে, আর আমি তখন সেই বিরাট চৌকির ওপর দাঁড়িয়ে লিখেছিলাম। এই ক্লাস শেষে ওঁর সেই সামনের বারান্দা দিয়ে হেঁটে গিয়ে ছোট সিঁড়িতে ওঠা অবধি ওঁর সঙ্গে কিছুটা কৌতূহল নিয়ে আমার হেঁটে যাওয়াটা এখনও মনে আছে বেশ।

শুধু ডিক্টেশন দিতেন যে তা নয়, প্রতি পদেই উনি খুব সুন্দর করে বোঝাতেন। বোঝানো আর লেখানো একসঙ্গেই চলত। পড়ানোর ব্যাপারে অসম্ভব নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। যেটা যেদিন লেখানো শুরু করতেন, সেটা শেষ করেই তবে যেতেন। সময়ের বাঁধন থাকত না, অনেক সময়েই দুটো পিরিয়ড লেগে যেত।

স্যারের পড়ানো আরও একটা কবিতার কথা মনে পড়ে খুব। সেটা কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের ‘ত্রিরত্ন’।

আমাদের এক দাদা ছিলেন। বাড়ির সকলের তিনি বড়দাদা, পড়াশোনা নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। অনেক বার এমন হয়েছে, রবিঠাকুরের কবিতার মাঝখানের কোনও লাইন ওঁর হয়তো মনে পড়েছে কিন্তু কবিতার নাম কিছুতেই মনে আনতে পারছেন না, আমাকে বলে দিতেন, দিনেশ স্যারের কাছ থেকে জেনে আসতে। স্যারকে জিজ্ঞাসা করলেই উনি বলে দিতেন কবিতার নাম। এরকম কতবার যে হয়েছে। এখন রবিঠাকুরের সব লেখা অনলাইনে পাওয়া যায়। সেখানেও এরকম মাঝখানের কোনও লাইন লিখে খুঁজলে কবিতার নাম বলে দেয় সফটওয়্যার। আর তখন স্যার এইভাবে যেকোনো কবিতার নাম বলে দিয়েছেন। তাও এক বার নয়, একাধিক বার।

উনি নিজে রবিঠাকুরের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, সেকথাও শুনেছি আমরা। ওঁর লেখাতেই তো উঠে আসে –

“তুমি তো বনস্পতি তোমার পায়েতে থরে থরে

অজস্র শব্দের রঙ কৃষ্ণচূড়ার মত ঝোরে

তুমি এক অবাক মৌচাক

কথাগুলি চারপাশে ঘোরে যেন গুন গুন সুরে এক ঝাঁক।” (কবিতা – ‘প্রণমি’)

(ক্রমশ)

Powered by Froala Editor