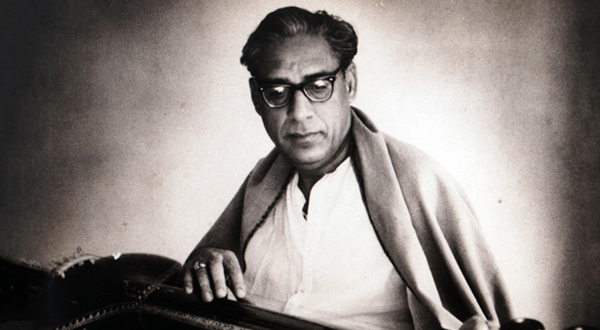

সালটা ১৯৪৬। ইন্দোর থেকে কলকাতায় পা রাখলেন বছর তিরিশের এক তরুণ। সবার মুখে শুনে এসেছেন, যার যাই হোক না কেন, কলকাতা কাউকে ফেরায় না। বিশেষ করে যারা গানের মানুষ হন, তাঁদেরকে তো নয়ই। তরুণটিরও সেই আশা; কিন্তু তাঁর না আছে বংশগৌরব, না আছে মাথার ওপর কোনো উস্তাদের আশীর্বাদ। কিন্তু তাঁর আছে নিজের ওপর ভরসা। সর্বোপরি, সঙ্গীতের ওপর ভরসা। তিনি যে সাধক!

কিন্তু এত সহজে জায়গা পাননি সেই দিনের তরুণ আমির খাঁ। পকেটে টাকাও ছিল না সেরকম। টিকে থাকার জন্য বউবাজার-সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ক্রসিংয়ের একটি বাড়িতে দারোয়ানের কাজ নেন। জীবন যুদ্ধের সঙ্গে চলে সঙ্গীত সাধনা। অবশ্য এই অবস্থা তাঁর চিরকালই। বংশ-গৌরব না থাকলেও, ভারতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ইতিহাসে তিনি এক চিরস্মরণীয় নাম। এককালে যে কলকাতায় দারোয়ান হয়ে এসেছিলেন আমির, সেই শহরই পরবর্তীকালে তাঁকে আপন করে নিল উস্তাদ আমির খাঁ হিসেবে।

বাবা ছিলেন সারেঙ্গি-বাদক। তাঁর কাছেই প্রথম তালিম নেওয়া শুরু। সেই অর্থে কোনো বিখ্যাত উস্তাদের কাছে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা হয়নি। কিন্তু প্রতিভা কি এভাবে থেমে থাকে? নিজের সাধনায় তিনি অতিক্রম করেছেন একের পর এক বাধা। তবে নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল ষোলআনা।

তখন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আকাশে তীব্রভাবে বিরাজ করছেন উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ। তাঁর সুরের মূর্ছনায় শ্রোতারাও মজে। বড়ে গুলাম আলি আসরে এলেই যেন আসনগুলো পূর্ণ হয়ে যায়। অবশ্য তিনি নিজেও তো ছিলেন শ্রোতাদের কাছের মানুষ। সামনে মানুষগুলো এত পয়সা খরচ করে তাঁর গান শুনতে আসে। তাই কাউকেই হতাশ করেন না বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব। তাঁরা যা আবদার করেন, তাই গেয়ে যান তিনি।

বড়ে গুলাম আলির একজন গুণগ্রাহী ছিলেন উস্তাদ আমির খাঁ-ও। ওঁর গায়কী চিরকাল কাছে টানত তাঁকে। কিন্তু একটা ব্যাপারে ছিল তীব্র বিরোধ। সব সময় শ্রোতাদের পছন্দমতো গান গাওয়াটা তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তো স্রেফ ‘শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য নয়”। যে গান নিজের হৃদয়কে স্পর্শ করবে না, সেই গান সভায় গাইবেন না উস্তাদ আমির খাঁ। সে এক ধনুকভাঙা পণ! বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব আসর মাত করতেন ঠুংরি দিয়ে। সেটাই ছিল তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র। আমির খাঁ সেই রাস্তা ধরলেনই না! কোনোদিনও ঠুংরি গাননি তিনি।

ঠুংরি নেই তো কী হয়েছে? নিজের জায়গা ঠিকই তৈরি করে নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠে একের পর এক খেয়ালে মন্ত্রমুগ্ধ বাকিরা। কলকাতাও আপন করে নিয়েছে তাঁকে। বিভোর অন্যান্য শিল্পীরাও। যেমন, তবলাবাদক গোবিন্দ বসু। শেষ দিকে কলকাতার আসরগুলিতে যিনি সঙ্গত দিতেন আমির খাঁ সাহেবকে। তাঁর কথাতেই ফিরে ফিরে আসে সত্তরের কলাসঙ্গমের অনুষ্ঠানের কথা। শেষদিনে দুজন গাইবেন। একজন, উস্তাদ আমির খাঁ; অন্যজন বেগম আখতার। স্বাভাবিকভাবেই, সবাই আনন্দিত। এই অনুষ্ঠান মিস করা যায় নাকি! কিন্তু কে আগে গাইবেন? অনুষ্ঠান শুরুর আগে গ্রিনরুমে দুই শিল্পীর মধ্যে চলছে জোর আলোচনা। বেগম আখতার বলছেন আমি আগে গেয়ে নিই, খাঁ সাহেব বলছেন না আমি আগে। শেষ পর্যন্ত তর্কযুদ্ধে জিতে গেলেন বেগমই। তিনিই শুরু করলেন আসর।

গজল, ঠুংরি দিয়ে আসর একেবারে মাতিয়ে দিলেন বেগম সাহিবা। সে কি বাহার তাঁর গানের! সমস্ত শ্রোতারা পাগল। এদিকে গোবিন্দবাবু চিন্তায় পড়েছেন। এমন সঙ্গীতের পর খাঁ সাহেবের খেয়াল কী করে জমবে! কিন্তু সময় গড়াতেই, ভুল ভাঙল তাঁর। উস্তাদ আমির খাঁ গান ধরার পর এক লহমায় মোহিত হয়ে গেল গোটা কলাসঙ্গম। আগে কে গান করেছে, ভুলে গেল সবাই। সবাই তখন ডুব দিয়েছে সুরের সাগরে। একজন সত্যিকারের সাধক তো সেটাই করেন! নিজেও ডোবেন, তাঁর সঙ্গে সেই নেশায় ডুব দেয় আরও মানুষ…

সঙ্গীত নিয়ে করেছেন অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা। নিজের হাতে তৈরি করেছেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নতুন একটি ঘরানা— ইন্দোর ঘরানা। তাঁর হাতে ধরে নতুন নতুন পথের হদিশ পেয়েছিল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। সম্মানও এসেছিল বিস্তর। সেইসঙ্গে এসেছিল অগুনতি মানুষের শ্রদ্ধা, ভালবাসা। একদিন সুদূর ইন্দোর থেকে এসে কলকাতায় দাঁড়িয়ে যে লড়াই শুরু করেছিলেন, সেই লড়াইয়ের মর্মান্তিক শেষেরও সাক্ষী থাকে এই শহর। ১৯৭৪-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘাতক লরির ধাক্কা তাঁর গান থামিয়ে দিয়েছিল চিরকালের জন্য। কিন্তু যে শহর তাঁকে একবার জড়িয়ে ধরেছে, সে এত সহজে কি ছাড়তে পারে সুর-সম্রাটকে? গোবরা গোরস্থানে চিরশায়িত আছেন ভারতের সঙ্গীত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সুমনের গানের সূত্রে বলতে হয়, “ইমনে তোমায় মানায় না, বাহারেও নয় তোমার গান/ ললিত তোমাকে চেনায় না, বুঝতেন এটা আমির খান”…

ঋণস্বীকার-

১) আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয় প্রবন্ধ ২০১২, ‘সুরের আমির’

২) রোর বাংলা, ২০১৮, ‘সুরের জাদুকর উস্তাদ আমির খাঁ’