পাঁচিল ঘেরা একফালি জমি। সেখানেই জড়ো হয়েছিলেন বিক্ষোভরত অজস্র মানুষ। না, তাঁদের হাতে অস্ত্র ছিল না কোনো। তা সত্ত্বেও, এই শান্তিপূর্ণ সমাবেশেই নির্বিচারে গুলিবর্ষণের আদেশ দিয়েছিলেন ব্রিটিশ জেনারেল রেজিনাল্ড ও-ডায়ার। মুহূর্তের মধ্যেই প্রাণ হারিয়েছিলেন ৩৭৯ জন মানুষ।

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা ভারতীয় ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। যা আজও মনে করিয়ে দেয় ব্রিটিশ শাসকদের নির্মম রূপ। তবে শুধুই কি জালিয়ানওয়ালাবাগ? পাঞ্জাবের এই হত্যাকাণ্ডের বছর ছয়েক আগেই আরও এক গণহত্যার (Mass Murder) সাক্ষী হয়েছিল ভারত। সেবার অকুস্থল ছিল রাজস্থান (Rajasthan)। প্রাণ দিয়েছিলেন প্রায় ১৫০০ ভিল আদিবাসী। কিন্তু কেন রক্ত ঝরাতে হয়েছিল তাঁদের? কীসের দাবিতেই বা বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন তাঁরা?

এই কাহিনি-বৃত্তান্তে যাওয়ার আগে পরিচয় দিয়ে রাখা যায় ভিল-নেতা গুরু গোবিন্দের (Guru Govind)। উনিশ শতকের ষাটের দশক সেটা। সদ্য নিভেছে সিপাহি বিদ্রোহের আগুন। দুঙ্গারপুর জেলার বাঁশিয়া গ্রামে এক বাঞ্জারা পরিবারে জন্ম গোবিন্দ গিরি তথা গুরু গোবিন্দের। সাধারণত রাজস্থান এবং উত্তর গুজরাটের কিছু অঞ্চলেই বসবাস বাঞ্জারা সম্প্রদায়ের মানুষদের। মূলত তাঁরা যাযাবর। ‘নিচু জাত’ হওয়ায় সভ্য সমাজে পা রাখা ছিল তাঁদের অপরাধ।

এই কারণে, ছোটো থেকে পড়াশোনার শখ থাকলেও, কোনোদিনও গ্রামের স্কুলে পা রাখা হয়নি গুরু গোবিন্দের। তবে তাঁর সেই অধরা শখ পূরণ করেন এক গ্রামের পুরোহিত। শুধু লিখতে-পড়তেই নয়, বরং চিন্তার জাল বুনতে শিখিয়েছিলেন তিনি। আঙুল তুলে দেখিয়েছিলেন, তাঁর ‘সহোদর’ ভাই-বোনের সঙ্গে কীভাবে প্রতিনিয়ত দুর্ব্যবহার করে চলেছে তথাকথিত সভ্য সমাজ।

১৮৯৯-১৯০০ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের শিকার হয় তৎকালীন বোম্বে প্রোভিন্স এবং দাক্ষিণাত্য। খাদ্যাভাবে প্রাণ হারান প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভিলরাই। গুরু গোবিন্দকে যে-বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য করেছিল তা হল, যাদের জন্য প্রতিনিয়ত বন্ডেড লেবার হয়ে রক্ত ঝরায় ভিলরা, তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও আঁচ পড়েনি এই দুর্ভিক্ষের। বুঝতে পেরেছিলেন, একমাত্র শিক্ষা এবং সমবেত প্রতিবাদই মুছে ফেলতে পারে এই বৈষম্যের বেড়াজাল।

বিশ শতকের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর এই লড়াই। দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য সমাজকে অনুপ্রেরণা করেই ১৯০৮ সালে ‘সম্পা সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন গুরু গোবিন্দ। একত্রিত করেন রাজস্থান ও গুজরাটের ভিল আদিবাসীদের। শুরু হয় আদিবাসী অধিকার আদায়ের লড়াই— ভগৎ আন্দোলন। একই সঙ্গে অনুসারীদের সংযম পালন, কুসংস্কার পরিত্যাগ ও কৃষিকাজের মন্ত্রণাও দেন গুরু গোবিন্দ। বছর খানেকের মধ্যে মানগড় পাহাড়ে গড়ে উঠে ভারতের প্রথম উপজাতি সম্প্রদায়ের আশ্রম।

সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে এই সমবেত প্রতিবাদ সেসময় নৈতিকতার প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল সম্ভ্রান্ত সমাজকে। ভিদ নাড়িয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ আশ্রিত জায়গিরদার ও জমিদারদের। মানগড় ছাড়িয়ে এই আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে দুঙ্গারপুর, বাঁশওয়াড়া, সান্তরামপুর অঞ্চলেও। মজুরির দাবিতে কৃষিকাজ বন্ধ করে দেয় হাজার হাজার ভিল সম্প্রদায়ের মানুষ। দাবি ওঠে, আইন করে বন্ধ করতে হবে বন্ডেড লেবার নীতি।

এই আন্দোলনকে প্রতিহত করতেই ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল রাজস্থান ও গুজরাটের তৎকালীন জমিদাররা। ১৯১৩ সালের শুরুর দিকেই ডুঙ্গারপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় গুরু গোবিন্দকে। মাস চারেক পর মুক্তি দেওয়া হলেও, রাজ্য থেকে নির্বাসিত হন তিনি। তারপর এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো। কিন্তু এভাবেই কি আন্দোলনের আগুনকে নিভে যেতে দেওয়া যায়?

রাজ্যের বাইরে থেকেই ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে ফের প্রতিবাদ গড়ে তোলার তোড়জোড় শুরু করে দেন গুরু গোবিন্দ। ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাস। পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনার জন্য আরাবল্লীর অরণ্যে অন্ততপক্ষে লাখ খানেক ভিল সম্প্রদায়ের মানুষকে একজোট করেন গুরু গোবিন্দ। অবশ্য এই গোপন খবরও হাওয়ায় হাওয়ায় পৌঁছে গিয়েছিল শাসকদের কানে। খানিকটা বিকৃত হয়েই। এবার নাকি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং জমিদারদের উৎখাত করে স্বাধীন ভিল সাম্রাজ্য তৈরি করবেন গুরু গোবিন্দ। আর সেই সশস্ত্র বিপ্লবেরই প্রস্তুতি চলছে অরণ্যে।

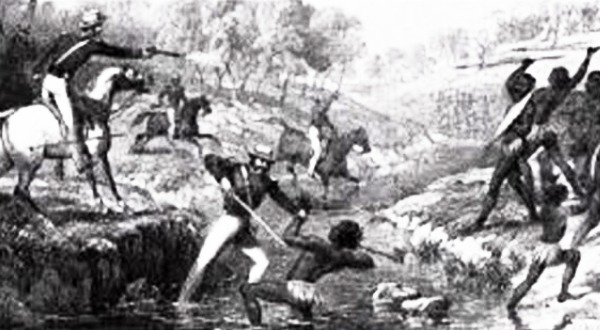

দিনটা ছিল ১৭ নম্ভেবর। একদিকে যেমন আরাবল্লির সানুদেশে যজ্ঞের আয়োজন হয়েছিল ভিল সম্প্রদায়ের মঙ্গলার্থে, অন্যদিকে গোটা পাহাড়কে ঘিরে ফেলেছিল ব্রিটিশ সেনারা। মেশিনগান থেকে শুরু করে কামান— হাজির ছিল সবই। সন্ধে নামার পর ব্রিটিশ এজেন্ট হ্যামিল্টন সাহেবের আদেশ পেয়েই ঝলসে ওঠে সে-সব আগ্নেয়াস্ত্র। মুহূর্তে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে গোটা অঞ্চল। লুটিয়ে পড়েন প্রায় দেড় হাজার দেহ।

গুরু গোবিন্দ সে-যাত্রায় প্রাণে বাঁচলেও দেশদ্রোহের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তাঁর। ১৯১৯ সালে মুক্তি পেলেও, নির্বাসনের রায় ওঠেনি তাঁর মাথা থেকে। উল্লেখ্য, সে-বছরই ঘটেছিল আরও এক গণহত্যা— জালিয়ানওয়ালাবাগ। যা গোটা দেশে সাড়া ফেলে দিলেও, একবারের জন্য আলোচিত হয়নি ভিল আন্দোলনের বিষয়টি। আজই বা কজন মনে রেখেছে এই অন্ধকার অধ্যায়কে? এও কি আমাদের প্রচলিত সমাজ-চেতনার বৈষম্য নয়?

Powered by Froala Editor